Si le positionnement du juriste universitaire à l’égard des droits de l’homme constitue une question classique et dont l’importance a été régulièrement soulignée, le renouvellement en France des débats sur le rôle de la doctrine juridique invite à revenir sur le couple penser/militer pour le réinterroger dans le contexte actuel. Alors que les deux perspectives peuvent être considérées comme nécessaires, il importerait de les distinguer dans la mesure du possible, puisqu’un tel effort permettrait d’évaluer les apports de chacun des différents points de vue sur l’objet, tout en favorisant la formation d’un débat à la fois éclairé et éclairant. La présente contribution s’efforce alors de faire ressortir les causes de la confusion que suscite le sujet, les difficultés à cerner a priori cette frontière entre ces deux activités, avant de s’attacher à dégager des pistes permettant de les distinguer d’une façon plus fructueuse.

Cédric Roulhac, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’ISJPS (UMR 8103)

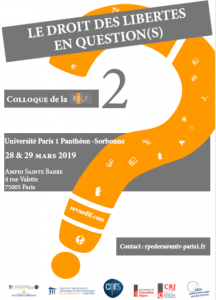

Le présent texte est une contribution proposée dans le cadre du colloque « Le droit des libertés en question(s) » les 28-29 mars 2019 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l’initiative de M. Dupré de Boulois, M. Milleville et M. Tinière et co-organisé par trois laboratoires (ISJPS UMR 8103 Université Paris 1 – CRJ EA 1965 Université Grenoble-Alpes – IDEDH Université de Montpellier).

Le positionnement du juriste universitaire à l’égard des droits de l’homme constitue une question classique et dont l’importance a été régulièrement soulignée. Si celle-ci se prête dans l’absolu à des approches diverses, la formulation retenue du sujet retient l’attention en ce qu’elle invite à envisager deux types d’activités, l’une consistant à penser les droits de l’homme, l’autre à militer en leur faveur ou défaveur, alors que leur dissociation constitue un enjeu en soi.

Il est connu que de nombreux penseurs, spécialement depuis les travaux précurseurs de Bentham[1], ont attiré l’attention sur les droits de l’homme, plus particulièrement sur le flou qui les caractérise non seulement en tant que produits d’une philosophie jusnaturaliste, mais aussi en tant que prétentions intégrées à la structure des ordres juridiques par les Déclarations de droits. Du point de vue de la théorie du droit, Kelsen a regretté au cours de la première moitié du XXe siècle le triomphe de la « phraséologie » des droits de l’homme consistant en la formulation abstraite de principes idéaux renvoyant à des valeurs éminemment délicates à cerner – justice, liberté, égalité, etc. –, et qui font des droits de l’homme un objet difficile à saisir[2]. Cette méfiance, voire défiance tenant au caractère nébuleux de ces droits et à leurs rapports aux valeurs revenait à interroger, déjà, la capacité du juriste à les traiter de façon objective, et, in fine, la possibilité de concevoir une frontière entre des activités engagées et d’autres distanciées sur le plan axiologique.

En France, la problématique de la posture du chercheur à l’égard du droit plus généralement a suscité d’importants débats qui ont mis en évidence sa sensibilité et un cadre de pensée dominant. De nos jours, les deux termes du couple penser/militer renvoient ainsi, a priori, à deux représentations opposées et controversées. Il a en effet fréquemment été relevé que la figure du « juriste militant » ou « engagé » est une figure repoussoir, déconsidérée, en ce qu’elle vient heurter l’idée répandue qu’un juriste savant devrait demeurer objectif dans son activité professionnelle[3]. Et, à l’autre extrémité, la figure solennelle du « juriste scientifique » qui se contente de penser le droit provoque elle-même un certain scepticisme, voire une suspicion : celui qui présente ses productions comme neutres se bercerait d’illusions en occultant le fait qu’elles peuvent exercer une influence sur le droit. On retrouve ici les critiques qu’ont pu formuler à l’égard du positivisme juridique, par exemple, Henri Dupeyroux, qui remarquait notamment qu’« à tout instant et quoi qu’on fasse, le juriste est fatalement entraîné de l’étude de la lex lata à la considération de la lex ferenda »[4], ou bien plus récemment Danièle Lochak qui, dans le cadre d’un fameux dialogue avec Michel Troper, mettait en évidence la portée naturalisante et légitimante du discours descriptif[5].

Dans le champ spécifique des droits de l’homme, envisagés de façon consensuelle en tant que prérogatives attribuées par le droit aux individus en raison de leur appartenance à une commune humanité, la thématique apparaît actuellement d’autant plus intéressante dans le contexte national que les débats semblent plus vifs que jamais. Des évolutions rendent de plus en plus confuse la distinction penser/militer. D’un côté, les droits de l’homme occupent une place croissante dans les rapports sociaux, avec une visibilité qui confère au problème de leur effectivité une prégnance évidente, ce qui n’est pas sans interroger le rôle des juristes lorsqu’ils sont amenés à travailler de telles problématiques. D’un autre côté, des mutations touchent les activités mêmes des auteurs qui diversifient leurs points de vue sur la matière. À titre d’exemple, les prises de position dans le débat public à l’égard des mesures relevant de l’état d’urgence, ou avant cela du « mariage pour tous », illustrent bien cette configuration, tout en rendant finalement difficile de dissocier les activités consistant à militer ou penser les droits de l’homme.

Les évolutions interpellent dès lors quant aux positionnements qu’il serait possible d’adopter, ou qu’il conviendrait d’adopter de la part du chercheur vis-à-vis de son objet. Il apparaît qu’au-delà de sa dimension théorique, le sujet a des implications concrètes, puisqu’il n’est guère contesté que le chercheur par ses travaux peut exercer une influence à la fois sur le droit positif, et sur sa discipline, ou bien conditionner la connaissance des phénomènes juridiques.

Cela souligne l’intérêt de revenir sur le couple penser/militer pour le réinterroger dans le contexte actuel. À cette fin, il est possible dans un premier temps de faire ressortir les causes de la confusion que suscite le sujet, les difficultés à cerner a priori cette frontière entre ces deux activités, pour, dans un second temps, chercher à dégager des perspectives, c’est-à-dire adopter une posture plus constructive qui, si elle ne cherche pas à prôner une activité au détriment d’une autre, permettrait de les distinguer de façon fructueuse.

I. Des difficultés à saisir a priori la distinction

Les ambiguïtés attachées à la distinction, il convient de le reconnaître, sont plurielles. Celles-ci tiennent tant à la pluralité des modèles scientifiques (A), qu’à la diversité des activités menées par les auteurs (B), alors que la question de la spécificité de l’enjeu en matière de droits de l’homme ne peut manquer de se poser (C).

A. La pluralité des modèles scientifiques

Au-delà des évidences et des intuitions propres à chacun, les termes penser et militer peuvent à la réflexion être compris de façon plus ou moins précise, et plus ou moins forte, de sorte que les représentations que l’on peut s’en faire seront plus ou moins éloignées. Penser, c’est selon le sens commun du mot concevoir par l’esprit, par l’intelligence. Mais, dans le domaine académique, cela peut aussi impliquer de se distancier, de concevoir de façon neutre, voire de s’astreindre à une démarche purement descriptive. Militer, d’après le sens ordinaire encore, ce serait adopter un parti-pris subjectif dans une recherche d’influence, et si l’on envisage spécifiquement le travail sur le droit, ce pourrait être agir pour ou contre, avec un impact sur le droit positif ou non. Dans une conception forte, cela impliquerait ainsi de recommander ou prescrire une action donnée, voire de prendre part à une lutte pour faire prévaloir une idée.

Opposition forte penser/militer. Sur cette base, il est tentant d’envisager en première approche le couple penser/militer dans un rapport d’opposition, à la lueur des distinctions assez systématiquement effectuées entre doctrine, ou dogmatique, et science juridiques. La démarche revient à dissocier, comme l’expose notamment Jacques Chevallier, d’un côté, les tâches de juristes qui façonneraient une présentation savante du droit positif selon un ensemble orienté de propositions visant à influencer le droit à venir, et, de l’autre côté, celles qui se rangeraient derrière une description neutre du droit, dans une position cette fois d’extériorité au système juridique[6]. Au regard de ce schéma, le juriste peut soit, d’un point de vue scientifique penser le droit de façon détachée, soit d’un point doctrinal militer et exercer une influence sur le droit positif.

Mais d’autres perceptions conduisent à envisager tout autrement le couple penser/militer, en remettant en cause l’idée classique et, semble-t-il, encore ancrée dans les représentations communes selon laquelle les activités relèveraient de démarches objectivement et radicalement différentes.

Opposition relative penser/militer. Certains théoriciens, dont François Ost et Michel Van de kerchove, s’émancipent ainsi de cette structuration binaire doctrine/science en appréhendant l’activité doctrinale au travers une échelle de la scientificité. Selon cette approche, il n’y aurait pas une science du droit, mais des sciences du droit et il conviendrait de penser une gradualité en fonction du positionnement du chercheur par rapport à l’idéal d’objectivité[7]. Autrement dit, la doctrine peut encore simplement penser ou bien aussi militer, mais ces activités n’apparaissent cette fois pas exclusives l’une de l’autre : elles peuvent, dans cette approche compréhensive, se concilier dans une plus ou moins large mesure en fonction du positionnement adopté par chacun.

Dissolution de l’opposition penser/militer. Par ailleurs, des auteurs entreprennent de dépasser l’opposition doctrine/science d’une autre façon, en concevant pour le juriste savant un rôle fondamentalement militant. On sait ainsi qu’un théoricien comme Luigi Ferrajoli lui attribue une mission consistant à évaluer le droit positif, à dénoncer ce qu’il a d’insatisfaisant en termes de garantie des droits de l’homme en particulier (en dévoilant les « lacunes » et « antinomies » du système juridique, selon la terminologie du juriste), pour finalement prescrire aux autorités d’agir d’une certaine façon[8]. Autrement dit, il s’agit de travailler le droit de façon engagée, de sorte que les deux termes du couple penser/militer, non seulement ne s’excluent plus, mais, au contraire, se confondent parfaitement.

Sans qu’il soit possible ici de rechercher l’exhaustivité, entreprise fastidieuse tant les modèles et les définitions de ce que sont la doctrine et la science sont multiples et variés, l’essentiel est que la question de savoir si les auteurs peuvent penser et/ou militer dans le champ des droits de l’homme est à ce premier niveau affaire de choix. Une seconde source de difficultés tient à la diversité des tâches effectuées par les auteurs.

B. La diversité des activités du juriste

Le phénomène de diversification des tâches auxquelles se livrent les auteurs n’est plus à démontrer. Il reste toutefois à apprécier son incidence sur le sujet, en distinguant à tout le moins deux niveaux.

Évolutions sociologiques de la doctrine. D’abord, des évolutions sociologiques brouillent inévitablement les frontières que l’on pourrait être tentés de tracer en fonction du titre auquel l’auteur produit un discours sur les droits de l’homme, ou du cadre dans lequel il s’exprime, selon qu’il pense ou milite. En particulier, tandis que les universitaires accomplissent en principe les deux fonctions de recherche et d’enseignement, un nombre croissant d’entre eux va prendre part à des activités associatives, des débats publics, s’exprimer sur des blogs juridiques, voire assumer une fonction politique. Sera-t-on alors amenés à considérer que les auteurs pensent les droits de l’homme, ou bien adoptent un positionnement militant, et selon quels critères précisément ? Par ailleurs, des membres de juridictions prennent part à l’exercice d’une fonction doctrinale. Or, à ce niveau encore, il est inévitable de se demander s’il s’agit de penser les droits de l’homme ou de militer, dans la mesure où leurs productions favorisent la circulation des interprétations, interprétations qu’ils développent dans leur activité juridictionnelle avant de les reprendre dans leur activité doctrinale[9].

Ambivalence des tâches accomplies par la doctrine. Ensuite, la nature même des tâches accomplies dans le cadre de la recherche juridique peut renforcer la confusion. Dans un souci de penser les droits de l’homme, par l’interprétation des textes en vigueur, ou la systématisation des règles, une activité développée a priori de façon neutre peut parfois conduire à agir sur le droit, et cela sans que la véritable intention de l’auteur puisse être connue. En conséquence, la ligne frontière entre les démarches consistant à penser ou militer se révèle bien complexe à tracer concrètement.

À titre d’exemple, le travail résidant dans l’interprétation cognitive, qui consiste à dégager les différentes significations normatives envisageables d’un énoncé juridique sans en retenir une en particulier en la considérant comme correcte[10], peut s’avérer ambigu. En cherchant à délimiter la sphère du concevable, on peut en effet favoriser ou au contraire exclure certaines normes. Les auteurs qui, comme Gény[11] ou le doyen Vedel[12], ont éprouvé la portée du Préambule de la Constitution de 1946 à la suite de son adoption ont ainsi dessiné un cadre normatif dont il n’est pas vraiment douteux qu’il a influencé les acteurs juridiques et notamment les juridictions.

Il en va de même avec la tâche de systématisation du droit. Il est généralement admis que quand le juriste se fait « faiseur de systèmes », selon l’expression de Rivero, par les constructions proposées, par les concepts qu’il mobilise, par les données qu’il cible, il participe à créer un ordre de représentations qui peut ne pas rester sans incidence sur le droit en vigueur.

S’agissant de la démonstration même des contributions, s’il y a évidemment dans l’absolu une différence très nette entre la démarche qui consiste à restituer l’état du droit positif et celle qui recommande certaines modifications de ce droit, là encore, la frontière peut se révéler plus ténue qu’il n’y paraît. Les deux dimensions peuvent en effet se mêler étroitement, y compris au sein d’un même travail, comme l’illustraient déjà les travaux classiques de Duguit[13], et l’on ne peut pas occulter que, quand bien même la recherche est envisagée comme neutre dans sa réalisation, le résultat de cette recherche peut contribuer à agir sur le droit.

Enfin, si ces remarques valent pour le droit de façon générale, la question se pose inévitablement de la spécificité de l’enjeu en matière de droits de l’homme.

C. Des difficultés spécifiques aux droits de l’homme

L’analyse des activités peut apparaître d’autant plus malaisée en matière de droits de l’homme que la question du positionnement du chercheur à l’égard de son objet d’étude présenterait certaines spécificités s’agissant de ces droits. Plus précisément, il s’agit ici moins de défendre l’idée que la problématique présente des caractéristiques inédites lorsque les droits de l’homme sont en jeu, que d’émettre l’hypothèse que certains problèmes posés au juriste de façon générale s’intensifient avec ces prétentions.

Présupposés. Un premier niveau de difficulté résiderait ainsi dans les présupposés attachés aux droits de l’homme. Si l’on admet que ces droits constituent une catégorie juridique spécifique, celle-ci charrie avec elle, comme toute catégorie de droits sans doute dans une certaine mesure, diverses représentations sur le droit en général, sur l’État, ou leur fondement, qui ne peuvent être neutres[14]. Par exemple, en présupposant que les droits de l’homme trouvent leur fondement dans le principe de dignité de la personne humaine, on pourra de façon délibérée chercher à exclure de leur bénéfice les personnes morales, dont les entreprises[15].

Conceptions. Deuxièmement, les difficultés se manifesteraient sur le plan des choix terminologiques et des significations ou connotations que les mots véhiculent. À ce niveau, on mobilise quotidiennement un certain vocabulaire en perdant facilement de vue sa charge axiologique et ses implications les plus sensibles. Les mots ne sont pas neutres. Or les juristes peuvent être ainsi amenés à utiliser un vocabulaire promu par des associations au service de revendications particulières. À titre d’exemple, l’expression « droit opposable », d’usage fréquent dans le discours doctrinal, est à l’origine d’un discours militant des associations pour rendre le droit au logement plus effectif et s’est trouvée dès lors chargée de symboles et de connotations axiologiques[16].

Degré d’abstraction des droits de l’homme. Troisième niveau de difficulté, non dépourvu de liens avec les précédents, qui peut être identifié à fin d’illustration : le degré d’abstraction des droits de l’homme. Comme l’avait remarqué Michel Villey, à la suite de Bentham et de Kelsen notamment, le langage des droits de l’homme se présente comme particulièrement vague et ambigu[17]. Que l’on songe à des notions telles que celles d’environnement sain, de protection de la santé, ou de juste indemnité en cas de privation de propriété : leur compréhension dépendra de ceux qui les mobilisent, et potentiellement de conceptions philosophiques ou éthico-morales qu’ils ont au préalable. C’est pourquoi d’ailleurs les débats autour de la signification de telles notions confirment l’idée défendue par les théoriciens que le degré d’abstraction des droits de l’homme laisse place à un fort subjectivisme[18]. Concrètement, un logement décent, ce sera pour certains un toit présentant des garanties minimales de confort, fut-il temporaire, tandis que la décence du logement impliquera pour d’autres la sécurité légale de l’occupation, l’existence d’équipements et infrastructures voire le respect du milieu culturel. En fonction d’une précompréhension plus ou moins exigeante des droits de l’homme, il est ainsi possible de conclure à des violations ou non de ces droits par des jugements finalement ambivalents, les perspectives consistant à penser ou militer pouvant alors se révéler proches.

Finalement, on en viendrait à se demander comment traiter des enjeux tels que ceux des fondements des droits de l’homme, ou de leur effectivité, sans aucun parti-pris, et, à un stade de réflexion plus général, comment distinguer une opinion d’une vérité scientifique quand il s’agit de valeurs. Souligner les difficultés de l’entreprise ne revient cependant pas à nier cette possibilité, dès lors que le développement des réflexions épistémologiques offre des pistes pour concevoir une frontière entre un travail qui s’implique dans le fonctionnement de l’ordre juridique et un travail qui cherche à l’inverse à s’en détacher.

II. Des perspectives pour une dissociation bénéfique

Les champs sont assurément vastes qui consistent à militer, c’est-à-dire à affirmer un positionnement subjectif, sur le plan éthique ou politique, ou bien à se livrer à un travail assumé de proposition. Dans ce sens, Jean Rivero a par exemple défendu qu’il reviendrait au juriste universitaire, dans son activité savante, de mettre ses compétences au service de l’effectivité des droits de l’homme afin d’élaborer des mécanismes performants pour toujours mieux les protéger[19]. Néanmoins, dès lors que l’on admet que la recherche est, comme le relève Bachelard, une investigation en vue de découvrir quelque chose qui n’est pas perceptible immédiatement[20], non seulement il y a place pour des démarches qui recherchent une distanciation vis-à-vis de l’objet, mais ces démarches deviennent de plus en plus intéressantes dans le champ des droits de l’homme.

Si les deux perspectives peuvent donc être considérées comme nécessaires et fructueuses, il importerait de les distinguer dans la mesure du possible, puisqu’un tel effort devrait permettre d’évaluer les apports de chacun des différents points de vue sur l’objet, et en définitive tout simplement de favoriser un débat qui soit à la fois éclairé et éclairant.

La solution passerait alors par un approfondissement des implications respectives du travail de chacun, pour que tout chercheur puisse avoir conscience de la nature exacte du travail qu’il effectue, de ce qu’il entend apporter à la connaissance. Cela implique la construction du point de vue du chercheur à l’égard à la fois du droit en général (A), et des droits de l’homme en particulier, domaine pour lequel la frontière pourra se révéler particulièrement féconde (B).

A. Construire le « point de vue » du chercheur à l’égard de l’objet

La détermination du point de vue du chercheur présuppose toute une batterie d’enjeux qu’il n’est possible d’aborder que très succinctement dans le cadre de cette contribution, en nous limitant à deux aspects parmi les plus centraux et discutés actuellement[21].

Se livrer à l’« aveu théorique ». En premier lieu, cela consisterait à fournir un effort minimal d’explicitation de son angle d’approche et de ses objectifs. On retrouve là le problème majeur de l’intentionnalité. Il s’agirait notamment de préciser d’éventuels présupposés ontologiques (sur le droit) et épistémologiques (sur la science du droit), ce qui peut se traduire par l’adhésion à une philosophie du droit particulière (qu’il s’agisse d’un jusnaturalisme[22], d’un positivisme – normativiste, empiriste, etc.[23] -, ou de tout autre chose), par l’adhésion à une école de pensée[24], ou bien plus généralement, d’expliciter sa perspective et ses finalités qui conduisent à un travail engagé axiologiquement ou prescriptif, donc militant, ou bien neutre voire descriptif. Une telle démarche est d’autant plus opportune que les considérations politiques sont à ce niveau loin d’être absentes. Ainsi que le relève Marie-Anne Cohendet, « le choix d’adopter telle ou telle conception du droit peut être influencé par des conceptions politiques et/ou relatives à l’idée que l’on se fait d’une science : ce choix peut être effectué a priori, par conviction, ou a posteriori pour contester ou légitimer telle pratique des juges ou des gouvernants »[25]. Les travaux déjà mentionnés de Luigi Ferrajoli, résolument dédiés au projet de dénoncer les phénomènes d’ineffectivité des droits de l’homme et in fine le « droit illégitime », en sont une parfaite illustration. L’« aveu théorique »[26] apparaît dès lors comme la condition première d’une discussion féconde.

Dissocier la qualité de juriste de celle de citoyen. On pourrait en second lieu dissocier sa qualité de juriste universitaire de celle de citoyen, comme y invite en particulier Norberto Bobbio. La démarche conduirait alors à préciser, lorsque l’on prend part à un débat public ou à une pétition, si la prise de position repose sur un savoir proprement juridique ou bien procède d’un jugement de valeur personnel. Certes, il ne peut être ignoré que cette distinction est parfois accueillie avec scepticisme, voire disqualifiée, étant décrédibilisée au motif qu’elle serait artificielle et impliquerait une certaine schizophrénie de la part du chercheur. L’expérience inciterait pourtant à la prendre au sérieux pour en discuter le principe de même que les conditions de réalisation, dès lors qu’elle atteste que des juristes parmi les plus attachés à l’exigence de neutralité axiologique ont pu s’engager, en tant que citoyens, dans des causes fortes, en clarifiant leur position et en donnant finalement sens à la distinction[27]. Le développement récent de travaux consacrés aux modalités de l’engagement pour le juriste universitaire incite certainement à approfondir les réflexions en ce sens[28].

B. Vers une pensée neutre en matière des droits de l’homme

Si l’on admet avec Weber qu’« à chaque fois qu’un [chercheur] fait intervenir son propre jugement de valeur, il n’y a plus de compréhension intégrale des faits »[29], alors il faut s’attarder sur les conditions dans lesquelles on peut atteindre une certaine objectivité dans le domaine des droits de l’homme. Cela implique de prendre acte de l’indépassable subjectivisme qui s’exprime dans le travail de recherche à différents niveaux, du choix du sujet à son traitement[30]. Autrement dit, il convient de reconnaître que tout discours peut produire des effets, exercer une influence sur la réalité. On sait que le développement des réflexions épistémologiques a conduit à mettre en doute l’existence d’un langage scientifique permettant de décrire le réel avec une parfaite objectivité[31]. Dès lors que l’on admet donc que la neutralité ne peut être qu’un idéal, que la neutralité absolue ne peut être atteinte, le problème devient, pour reprendre l’expression de François Ost et Michel Van de Kerchove, d’« entrer dans [un] processus d’objectivité »[32], ou d’objectivation, en définissant une méthode pour parvenir au moins à une neutralité axiologique.

Cette démarche peut donner lieu à différents registres d’analyse. On peut concevoir une première approche qui consiste à proposer, d’un point de vue théorique, des conceptualisations pour penser le droit positif, ou bien, dans le sens inverse, de décrire des phénomènes précis en partant du droit positif pour en éclairer les enjeux. Ces orientations ne peuvent en l’occurrence qu’être introduites de façon sommaire.

Se doter d’instruments conceptuels adaptés. Dans un premier temps, et sans prétention évidemment à l’exhaustivité, l’effort d’objectivation consisterait ainsi à se doter d’instruments conceptuels adaptés. Pour répondre notamment à des questionnements classiques comme « qu’est-ce que le droit à la liberté d’expression » ou « qu’est-ce que le droit à la santé », différentes théories des droits subjectifs peuvent par exemple être exploitées, qui fournissent des concepts plus ou moins opératoires pour éclairer la structure interne des droits[33]. Ou bien des travaux tels que ceux du juriste américain Hohfeld fournissent une grille de lecture, autour non seulement du concept de droits mais aussi d’obligations et d’habilitation principalement[34], permettant de penser les droits de l’homme en tant que complexes de normes, en tirant les conséquences du fait que les énoncés attribuant ces droits peuvent fonder un éventail de normes très variées[35]. Il devient possible grâce à de tels instruments de conserver des représentations claires, en dépit de l’escalade rhétorique que l’on voit à l’œuvre dans le discours des acteurs juridiques, par exemple lorsque le législateur qualifie certains droits de l’homme de « fondamentaux », ou affirme le caractère « opposable » de l’un d’eux. En somme, on pense le droit « indépendamment de la façon dont [les acteurs] présentent ou se représentent les choses »[36].

Viser l’apport cognitif. Il est concevable dans un second temps de partir du droit positif et de chercher, par un travail technique sur les textes et décisions de justice, à penser les droits de l’homme tel qu’ils se forment au quotidien. Sans faire siennes là encore des axiologies que le droit véhicule, et sans porter lui‑même de jugements de valeur, le juriste peut se livrer à une clarification des discours, et à une présentation par exemple des avantages et des inconvénients des différentes techniques de garantie des droits de l’homme. Autrement dit, il s’agirait de viser une compréhension de la réalité, dans une perspective cognitive. Certaines études produites afin d’éclairer les dernières évolutions du contrôle de proportionnalité des lois en France ont illustré dernièrement les vertus d’une telle voie[37].

Objectiver la pensée, il importe enfin de le préciser, ne signifie pas que l’on devrait se priver de toute approche critique. La critique en droit ne saurait en effet s’épuiser dans les jugements de valeur, mais se décline en différentes méthodes. Or la recherche peut précisément viser, comme le défendent notamment les représentants de l’école analytique du droit (Michel Troper en France[38], Riccardo Guastini en Italie[39], etc.), à « [une] clarification des discours par l’analyse du langage, la mise en évidence des non-dits, des incohérences, des contradictions pour offrir (…) aux lecteurs, juristes ou citoyens, une compréhension des thèses en présence, un panorama complet des alternatives proposées sans en privilégier aucune d’un point de vue moral »[40].

Au bilan, si la frontière se révèle souvent difficile à déceler ou tracer entre les activités, l’on gagnerait à faire l’effort de les distinguer dès lors que la perspective retenue conditionne fondamentalement les résultats de la recherche, et que cet effort favorise la clarté et la fécondité du débat académique. Mais cette distinction n’a nullement vocation à discréditer une démarche au profit d’une autre, tant elles participent toutes d’un certain progrès du droit.

[1] Parmi ses différentes contributions, voir notamment Jeremy Bentham, « Sophismes anarchiques », in Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, Bruxelles, éd. de la Société belge de librairie, 3ème éd., 1840, pp. 523-524.

[2] Hans Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle »), RDP, 1928, pp. 239 et s., où l’auteur regrette le pouvoir que les formules en cause confèrent aux institutions amenées à les interpréter, dans un contexte caractérisé par le développement des réflexions sur la justice constitutionnelle en Europe.

[3] Voir notamment Jacques Chevallier, « Juriste engagé(e) ? », in Frontière du droit, critique des droits, LGDJ, 2007, pp. 305-310.

[4] Henri Dupeyroux, « Les grands problèmes du droit », APD, 1938, p. 14.

[5] Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme » in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 106-116. Voir les objections de Michel Troper en défense du positivisme juridique, « La doctrine et le positivisme », in Les usages sociaux du droit, op. cit., pp. 286-292.

[6] Jacques Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », in Droit et Société, Éd. juridiques associées/L.G.D.J., 2002, pp. 103-119. Voir aussi Étienne Picard, « Science du droit ou doctrine juridique », in L’unité du droit, Mélanges Drago, Paris, Economica, 1996, pp. 119 et s. ; Sylvie Cimamonti, « Doctrine juridique », in André-Jean Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1993, pp. 186 et s. ; Aulis Aarnio, « Dogmatique juridique », in André-Jean Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., pp. 188 et s.

[7] Voir ainsi François Ost, Michel Van De Kerchove, « Comment concevoir aujourd’hui la science du droit ? », in Déviance et société, 1987, Vol. 11 – N°2., pp. 183-193 ; François Ost, « Le droit : art, dogmatique ou science ? », conférence organisée à l’Université Montpellier 2 le 15 septembre 2009 et dont la vidéo est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.mshsud.tv/spip.php?article172

[8] Pour une présentation de ce rôle par l’auteur et resituée dans le cadre de sa théorie des droits fondamentaux, Luigi Ferrajoli, « Fundamental Rights », International Journal of the Sociology of Language – Revue Internationale de Sémiotique Juridique, n° 14, 2001, pp. 1-33.

[9] Notons que ce phénomène d’interaction n’est pas novateur. Voir notamment sur ce sujet : Jean Rivero, « Apologie pour les faiseurs de systèmes », Dalloz, Chron. XXIII, pp. 99 et s. ; « Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif », Etudes et documents du Conseil d’Etat, pp. 23 et s. ; Maryse Deguergue, « Les commissaires du gouvernement et la doctrine », in Droits, n° 20, 1994, pp. 125 et s.

[10] Sur ce type d’interprétation, et son opposition à l’interprétation dite décisionnelle, voir en particulier Riccardo Guastini, « Le réalisme juridique redéfini », in Revus, n° 19, 2013, pp. 113 et s.

[11] François Gény, « De l’inconstitutionnalité des lois ou des autres actes de l’autorité publique et des sanctions qu’elle comporte dans le droit nouveau de la quatrième République française », Semaine juridique, 1947, pp. 23 et s.

[12] Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 326.

[13] En ce sens également, Jacques Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », op. cit., p. 113, où l’auteur relève : « La doctrine du service public du début du siècle, en même temps qu’elle construit une nouvelle représentation de l’administration et de l’Etat, rend compte d’un ensemble de transformations que la société libérale connaît alors (présence beaucoup plus active de l’Etat dans la vie économique et sociale, développement d’aspirations so- ciales nouvelles, renforcement de l’encadrement juridique…) ».

[14] Sur ce point, voir Robert Charvin et Jean-Jacques Sueur, Droits de l’homme et libertés de la personne, Paris, LexisNexis-Litec, « Objectif droit Cours », 2007, p. 2.

[15] Pour un exposé de la problématique de la titularité des droits de l’homme par les personnes morales et un rappel des critiques que ce phénomène a pu susciter, voir en particulier Xavier Dupré de Boulois, « Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère Partie : Pourquoi ? », RDLF 2011, chron. n°15.

[16] Sur ce point, parmi d’autres études, Noémie Houart, « La genèse du droit au logement opposable », Revue des politiques sociales et familiales, Année 2012, n°107, pp. 41-52.

[17] Au début des années 1980, alors que les droits de l’homme s’imposaient au sein des sociétés occidentales en particulier et sur la scène internationale comme un standard incontournable et incontestable, le philosophe constatait non sans amertume l’importance prise dans les démocraties modernes par le langage des droits et libertés et rejetait en des termes forts cet « héritage ». « Ainsi les philosophes modernes nous gratifièrent-ils d’un langage dont le résultat le plus clair est une plongée dans le brouillard. Langage indistinct, dangereusement flou, générateur d’illusions et de fausses revendications impossibles à satisfaire. Si son triomphe est total au XXe siècle, c’est que la décadence de la culture est le contrecoup du progrès technique ». La critique est virulente, et générale : les termes de « droits », de « liberté » – « terme dont s’exténue à chercher une définition », et l’ensemble des formules caractéristiques du langage des droits et libertés se trouvaient visées. Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, coll. « Quadrige. Grands textes », 2008, pp. 7-14.

[18] Voir ainsi Hans Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle »), op. cit., pp. 239 et s.

[19] Voir en particulier, Jean Rivero, « Science du droit et droits de l’homme » in Pour les droits de l’homme, Paris, Librairie des libertés, 1983, pp. 107 et s.

[20] Rappelons qu’il a soutenu que la science doit « dénoncer [les] évidences pour découvrir les lois cachées » et qu’« il n’y a de science que de ce qui est caché ». Gaston Bachelard, Le rationalisme appliqué, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine », 4ème éd., 1970, p. 3.

[21] Pour un tableau approfondi, Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2014, 432 p. Pour une recherche récente invitant à une réflexion méthodologique dans le champ du droit public, plus précisément du droit constitutionnel, et présentant un programme épistémologique en ce sens, Xavier Magnon, « Pour un moment épistémologique du droit constitutionnel », Annuaire international de justice constitutionnelle, Economica, 2016, pp.13-25.

[22] Sur ce point, Étienne Picard, « Le ou les jusnaturalismes ? », in Dominique Rousseau, Alexandre Viala (dir.), Le droit, de quelle nature ?, Paris, Montchrestien, 2010, p. 23 et s.

[23] Pour une présentation des divers courants du positivisme juridique, Christophe Grzegorczyk, Françoise Michaud, Michel Troper (dir.), Le positivisme juridique, Bruxelles, Paris, Story scienta, LGDJ, coll. « La Pensée juridique moderne », 1993, 535 p.

[24] Pour un questionnement récent du rôle des écoles de pensée dans le champ du droit constitutionnel, voir les contributions proposées dans le cadre du colloque « Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui pour quel(s) droit(s) constitutionnel(s) demain ? », organisé par l’Institut Maurice Hauriou de l’Université de Toulouse en 2016. Les conférences sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://imh.ut-capitole.fr/quelles-doctrines-constitutionnelles-aujourd-hui-pour-quel-s-droit-s-constitutionnel-s-demain-qsq-6-colloque-organise-par-l-imh-585049.kjsp

[25] Marie-Anne Cohendet, « Légitimité, effectivité et validité », in Mélanges Pierre Avril. La République, Montchrestien, 2001, p. 202. Voir également Éric Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2006, pp. 18-19 : « Entre théories également cohérentes, seules des questions de stratégie recherchée par le sujet peuvent conduire à une préférence. Il peut s’agir d’une stratégie scientifique : la théorie permet-elle ou non un programme descriptif ? Ce qui suppose de la part de celui qui l’évalue qu’il accepte et recherche ce programme, en s’interdisant le recours à des philosophies spéculatives ou prescriptives […]. Cette stratégie scientifique n’est pas totalement séparable d’une stratégie de type politique : en parlant du droit, sur quoi entendons-nous faire porter l’accent ? Sur des choix politiques effectués par des autorités, légitimes au regard d’une théorie politique officielle, par exemple, la théorie de la séparation des pouvoirs dans un système politique démocratique (le constituant, le législateur), quand bien même ces choix seraient parfois dénués d’effets ».

[26] Éric Millard, « L’aveu théorique comme préalable au travail juridique savant », Communication au VI° congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, juin 2005. Actes du VI° congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, Juin 2005, Jun 2005, Montpellier, France.

[27] Au sujet de son cas personnel, Bobbio déclarait ainsi : « s’agissant de l’idéologie, aucune tergiversation n’est possible, je suis jusnaturaliste ; au regard de la méthode, je suis, également avec conviction, positiviste ; en ce qui concerne, enfin, la théorie du droit, je ne suis ni l’un, ni l’autre ». Norberto Bobbio, « Jusnaturalisme et positivisme juridique », in Essais de théorie du droit, Bruylant-LGDJ, 1998, p. 53 ; Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, Edizioni di Comunità, 1965, rééd. 1972, pp. 115 et 146.

[28] Voir en particulier les textes parus dans l’ouvrage suivant : Emmanuel Dockès (dir.), Au cœur des combats juridiques : pensées et témoignages de juristes engagés, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2007, 509 p.

[29] Max Weber, Métier et vocation de savant, (1919), Paris, coll. 1018, 1959, p. 89.

[30] Notons que ce subjectivisme a pu être souligné en des termes forts, notamment, par certains tenants du pragmatisme américain. Voir ainsi William James, Le pragmatisme, Trad. Nathalie Ferron. Éd. Stéphane Madelrieux, Paris : Flammarion (Champs), 2007, p. 261 : « Ce que nous disons de la réalité dépend ainsi de l’angle sous lequel nous la regardons. Qu’elle soit ne dépend que d’elle, mais ce qu’elle est dépend de l’angle choisi et ce choix dépend de nous ».

[31] Voir ainsi, par exemple, Thomas Samuel Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Champs‑Flammarion, 1983, rééd. 2003.

[32] François Ost et Michel Van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1987, p. 83.

[33] Pour un ouvrage procédant ainsi à l’exposé critique des principales théories classiques du droit subjectif, Octavian Ionescu, La notion de droit subjectif dans le droit privé, Bruxelles, E. Bruylant, 2ème éd., 1978, 256 p.

[34] Voir en particulier, Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, and Other Legal Essays (dir. Walter Wheeler Cook), New Haven, Yale University press, 1920, 420 p.

[35] Pour une démonstration en ce sens, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse, Cédric Roulhac, L’opposabilité des droits et libertés, Bayonne, Paris : Institut universitaire Varenne diff. LGDJ-Lextenso éd., Collection des thèses, 2018, spéc. pp. 400 et s.

[36] Véronique Champeil-Desplats, Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : principes constitutionnels et justification dans les discours juridiques, PUA, Economica, coll. « Droit public positif. Série Thèses et travaux universitaires », 2001, p. 272.

[37] Voir ainsi les contributions composant le dossier : « La reconfiguration de l’office du juge de la conventionnalité de la loi », paru dans la présente revue (RDLF 2019, chron. n° 04).

[38] Voir notamment Michel Troper, « Les fonctions de la recherche en droit public interne », in La recherche juridique (droit public), Paris, Economica, 1981, pp. 45 et s., spécialement p. 47.

[39] Voir en particulier Riccardo Guastini, Il diritto come linguaggio. Lezioni, Torino, G. Giappichelli, coll. « Analisi e diritto », Serie teorica, 2001, 232 p.

[40] Isabelle Boucobza, « La théorie du droit illégitime et les garanties des droits fondamentaux dans l’œuvre de Luigi Ferrajoli », in Carlos-Miguel Herrera et Stéphane Pinon (dir.), La démocratie : entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, Paris, Kimé, coll. « Nomos & normes », 2011, p. 55.