CHAPITRE 7 – Vulnérabilité, risques naturels, aménagement du territoire et politique de la ville

![]() L’aménagement des espaces de vie, notamment en milieu insulaire, est un terrain privilégié pour toute réflexion portant sur la notion de vulnérabilité. La culture du « risque » contribue indéniablement à sensibiliser les acteurs publics à la nécessité de protéger les espaces et les populations vulnérables face aux aléas naturels. En outre, la référence de plus en plus fréquente à la notion de vulnérabilité permet de mieux cerner la notion de risque. Un aléa naturel ne constituerait pas un risque en tant que tel. Il ne le deviendrait que dans l’hypothèse où il frapperait une population, un territoire ou des constructions vulnérables. Lutter contre les risques naturels obligerait donc à envisager tous les types de vulnérabilité pour proposer la réponse la plus adaptée, même celle limitant les droits et libertés fondamentaux.

L’aménagement des espaces de vie, notamment en milieu insulaire, est un terrain privilégié pour toute réflexion portant sur la notion de vulnérabilité. La culture du « risque » contribue indéniablement à sensibiliser les acteurs publics à la nécessité de protéger les espaces et les populations vulnérables face aux aléas naturels. En outre, la référence de plus en plus fréquente à la notion de vulnérabilité permet de mieux cerner la notion de risque. Un aléa naturel ne constituerait pas un risque en tant que tel. Il ne le deviendrait que dans l’hypothèse où il frapperait une population, un territoire ou des constructions vulnérables. Lutter contre les risques naturels obligerait donc à envisager tous les types de vulnérabilité pour proposer la réponse la plus adaptée, même celle limitant les droits et libertés fondamentaux.

CONTRIBUTIONS :

Brèves considérations sur la part du droit dans les rapports conceptuels entre « risques naturels » et « vulnérabilité ». Olivier DUPERE, Maître de conférences en droit public, Université de La Réunion.

Des risques et des hommes : droits et vulnérabilité(s) en matière de gestion des risques naturels. Loïc PEYEN, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 Capitole – IEJUC.

Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique. Jean-François HOARAU, Professeur en économie, Université de La Réunion et Michaël GOUJON, Maître de conférences HDR, CERDI, Université Clermont Auvergne

ÉCHANGES

Contributions

Brèves considérations sur la part du droit dans les rapports conceptuels entre « risques naturels » et « vulnérabilité ».

Olivier DUPERE, Maître de conférences en droit public, Université de La Réunion.

Mon rôle est de présider la table-ronde que les organisateurs du colloque ont voulu consacrer au thème « Vulnérabilité, risques naturels, aménagement du territoire et politique de la ville ». Il s’agit en soi d’un thème très composite, dont l’étude peut être entreprise sous un nombre d’angles assez conséquent. L’objet général du colloque implique toutefois d’aborder cette étude sous l’angle des droits fondamentaux, ce qui peut aboutir à compliquer ou à simplifier la tâche.

Pour lancer cette table-ronde (plutôt que pour l’introduire), je vais procéder à une revue aussi rapide que générale des rapports entre les notions de « risques naturels » et de « vulnérabilité », et aux implications juridiques de ces rapports, en termes de droits fondamentaux notamment. En effet, il semble bien qu’à notre époque, ces rapports en soient à un tournant, qui tient au basculement de l’élément déterminant : du « risque naturel », celui-ci tend à devenir la « vulnérabilité ». Le jeu d’implications juridiques n’étant pas le même dans ces deux hypothèses, les conséquences de cette inversion des pôles conceptuels sont significatives, et il importe donc d’en prendre la mesure.

L’objet de ces brèves considérations liminaires sera donc de montrer comment, du fait de ce basculement, l’on passe d’une conception où le droit implique et organise la lutte contre les effets destructeurs du phénomène naturel (I), à une perspective dans laquelle il s’avère nécessaire de prendre compte la capacité du droit à contribuer aux effets destructeurs du phénomène naturel (II).

I- La prédominance historique d’une approche axée sur le « risque naturel » : un droit impliquant et organisant la lutte contre les effets destructeurs du phénomène naturel

L’expression « risque naturel » est lourde de sous-entendus. Elle a pour objet, du moins pour effet, d’insister sur le caractère « naturel » du « risque » : le risque en question serait entièrement frappé du sceau de la Nature.

Le phénomène naturel serait ainsi LA cause du risque. Le risque n’aurait pas d’autre cause, et de cette vision découle deux conséquences. La première tient à ce que pour comprendre le risque, la connaissance scientifique du phénomène naturel serait suffisante. La seconde tient à ce que pour faire face au risque, il faudrait maîtriser ce phénomène (jusqu’à, si possible, l’éradiquer). Comment obtenir cette maîtrise du phénomène naturel ? Grâce à un travail d’ingénierie technique.

Dans cette perspective, comment se définit le risque naturel ? C’est l’exposition de certains enjeux à un phénomène naturel susceptible, de par ses seules caractéristiques, de porter atteinte à leur intégrité. On peut le dire autrement, en se plaçant sur le terrain des droits fondamentaux qui ont pour fonction générale de protéger ces enjeux (personnes, biens, environnement). Le risque naturel, c’est une situation dans laquelle ces droits fondamentaux appellent les autorités publiques, et même les personnes privées, à devoir réaliser et/ou supporter un certain nombre de prestations juridiques et matérielles dont l’objet est de préserver ces enjeux contre les effets destructeurs du phénomène naturel.

Et s’il est possible de maîtriser techniquement le phénomène naturel, la prise en considération des caractéristiques de ces enjeux est accessoire – ce qui n’est pas synonyme de dérisoire. En effet, l’objectif essentiel est alors d’organiser et de tenir une ligne de front face à l’ennemi naturel, auquel il s’agit de ne rien concéder qu’au prix d’une lutte éventuellement épique : certaines expressions évoquent explicitement cet état d’esprit, par exemple celle d’ouvrages de « défense contre la mer », ou encore celle de « ligne d’arrêt » qui désigne une technique employée dans la « lutte » contre les incendies de forêt. Les caractéristiques des enjeux sont ici prises en compte à des fins instrumentales : ce sont des outils qui doivent permettre de déterminer les moyens et processus les plus pertinents pour lutter contre le phénomène naturel. L’aménagement du territoire, ici, doit donc notamment participer à l’aménagement de cette ligne de front, réelle ou virtuelle.

Dans cette perspective, la vulnérabilité est une part du risque naturel dans le meilleur des cas : c’est la qualité de tout enjeu exposé à un aléa naturel, et cette qualité peut être appliquée au niveau microscopique (un enjeu) comme macroscopique (un ensemble d’enjeux). C’est, au pire, le constat de l’échec ou de l’insuffisance de la politique de « lutte » contre le phénomène naturel, qui doit alors s’analyser comme une atteinte aux droits fondamentaux dont la fonction générale est de protéger les enjeux en question.

II- Le développement contemporain d’une approche axée sur la « vulnérabilité » : la nécessité de prendre en compte la capacité du droit à contribuer aux effets destructeurs du phénomène naturel

Cette vision, dite « techniciste » – ou, mieux, « technocentriste » ou « technocentrée »[1] – a été critiquée par de nombreux géographes, comme l’Américain Gilbert White (études sur le risque d’inondation dans les années 1950-1970)[2] ou le Français Robert D’Ercole (étude sur les risques volcaniques liés au Cotopaxi en Equateur, au début des années 1990)[3], par des sociologues (en France, Jean-Louis Fabiani et Jacques Theys dans les années 1980)[4], ainsi que par des juristes (en France, Valérie Sanseverino-Godfrin, dans les années 2000)[5].

Ces auteurs mettent en évidence que le phénomène naturel n’est pas LA cause du risque naturel, mais UNE cause parmi d’autres. Ces autres causes sont anthropiques : tout autant que le phénomène naturel, des facteurs humains et sociaux peuvent contribuer à la réalisation et/ou à l’aggravation du risque naturel, y compris a priori les droits fondamentaux dont l’objectif est pourtant d’assurer la protection des divers enjeux exposés à l’aléa naturel.

Pour comprendre le risque, il faut donc toujours se baser sur la connaissance scientifique de l’aléa, mais ce n’est plus suffisant dans cette optique : il faut également acquérir une connaissance scientifique du système social et juridique qui sous-tend la coexistence plus ou moins harmonieuse des différents enjeux exposés au phénomène naturel. Et il s’avère alors nécessaire d’aller encore au-delà, pour envisager les interactions entre ce système social/juridique et le phénomène naturel.

Pour faire face au risque, la maîtrise technique du phénomène devient donc un outil stratégique parmi d’autres. En effet, il faut également, alors, envisager et concevoir d’autres outils stratégiques, dont l’objectif sera d’assurer une certaine cohérence entre l’aléa naturel et le système social/juridique (y compris, donc, le système des droits fondamentaux), via l’articulation des actions sur l’aléa naturel et de celles portant sur le système social/juridique. Il s’avère ainsi nécessaire de construire une stratégie, qui repose sur la cohérence d’une politique de gestion technique de l’aléa, d’une politique économique/sociale et d’une politique juridique. En conséquence, le travail indispensable à cette fin suppose de quitter le terrain exclusif de l’ingéniérie technique, pour associer experts techniques, représentants de la société et juristes. Bref, d’organiser un certain système représentatif afin de permettre la participation de l’ensemble des acteurs concernés. Autrement dit, une certaine démocratisation de la construction de la réponse au risque naturel, ce qui implique de reconnaître des droits de représentation au profit de ces acteurs, ainsi que des droits à ces acteurs et aux représentants de ces acteurs.

Dans cette perspective, le risque naturel doit être redéfini. Certes, il s’agit toujours de l’exposition de certains enjeux à un phénomène naturel susceptible, de par ses seules caractéristiques, de porter atteinte à leur intégrité. Cependant, il faut intégrer à cette définition la manière dont le système social/juridique, et y compris le système de droits fondamentaux, expose ces enjeux à ce phénomène. Ici, la prise en considération des caractéristiques des enjeux est donc au moins aussi importante que la prise en compte des caractéristiques de l’aléa. En effet, l’objectif essentiel alors n’est plus de tenir une ligne de front face à un ennemi naturel. Il est beaucoup plus général. Il s’agit de définir une stratégie d’adaptation du système social/juridique aux caractéristiques de l’aléa, afin de réduire sa propension à être déstabilisé par la survenance d’une catastrophe naturelle (cette propension est ce que l’on désigne alors sous le nom de vulnérabilité). Cette réduction doit être recherchée a priori (avant la catastrophe : stratégie globale et structurelle d’atténuation/mitigation du risque). Elle doit également être recherchée a posteriori (une fois la catastrophe survenue : stratégie de résilience). L’aménagement du territoire, ici, ne peut être que l’un des domaines d’une telle stratégie d’adaptation. La démocratisation de la définition de cette stratégie d’adaptation, en revanche, constitue un ressort essentiel de son efficacité et de son effectivité.

Ouverture

Pour terminer ces propos liminaires, il me paraît intéressant de poser une question : cette nouvelle conception de la vulnérabilité, et la logique classique du développement durable[6], sont-elles congruentes ?

La réponse semble devoir être sérieusement nuancée. D’une part, l’exigence de démocratisation de la construction des réponses au risque naturel, présente une grande similarité avec la nécessité – consubstantielle à la logique du développement durable – de garantir le droit de participation de tous à la détermination du statut juridique de la protection de l’environnement vis-à-vis des droits civils et de l’exigence d’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. D’autre part, la logique du développement durable a toutefois été conçue d’une manière très axée sur l’intégration des enjeux environnementaux aux projets de développement économique, alors que le concept de vulnérabilité, en matière de risques naturels, nécessite une perspective beaucoup plus large et générale. Or, les enjeux à protéger sont ici loin d’être de nature seulement environnementale, de même que les menaces sont bien plus diverses et aléatoires que de simples projets de développement économique.

À tout le moins, certaines précisions conceptuelles paraissent donc devoir être apportées pour assurer la cohérence entre la logique classique du développement durable, et la conception de la vulnérabilité appliquée aux risques naturels. En quoi peuvent consister de telles précisions ? Toute la difficulté est ici d’intégrer la prise en considération de la nature comme étant simultanément source d’enjeux et d’aléas. Il y a là matière à recherche et, sans pouvoir aller plus loin sur ce point aujourd’hui (le cadre dans lequel j’interviens ne s’y prêtant pas), probablement l’une des clés d’évolution du droit des risques naturels dans les années à venir.

Début du chapitre

Des risques et des hommes : droits et vulnérabilité(s) en matière de gestion des risques naturels.

Loïc PEYEN, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 Capitole – IEJUC.

« Habitan[t]s des terres prochaines,

Fuyez ce mont brûlant qui lance le trépas !

Le Vésuve a brisé sa barrière et ses chaînes,

Et ses laves sont sur vos pas. »

Ch. de Chênedollé, « Le Vésuve »[7]

Le droit des risques naturels n’ignore pas les droits des individus, tant s’en faut. Les liens ne sont pas toujours évidents, il est vrai, mais ils existent et ne peuvent être ignorés. L’étude des relations entre droits et vulnérabilité est une excellente occasion de mettre en lumière leur multiplicité.

Il importe avant toute chose de bien comprendre ce qu’est un « risque naturel ». Il s’agit d’un « événement dommageable, doté d’une certaine probabilité, conséquence d’un aléa survenant dans un milieu vulnérable » [8], l’aléa étant la « manifestation d’un phénomène naturel (…) d’occurrence et d’intensité données »[9]. La distinction risque-aléa est importante et doit être bien comprise : l’aléa n’est risque qu’à partir du moment où il est susceptible d’impacter négativement des éléments de société, aussi appelés « enjeux » (« personnes, bien, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par un phénomène naturel »[10]). Autrement dit, si un aléa ne constitue pas toujours un risque, le risque implique toujours un aléa. Aussi, puisque le risque est le produit de la confrontation entre un aléa et des enjeux, cela signifie que l’équation du risque est la suivante : risque = aléa × enjeux. De façon assez logique, parce qu’il n’a pas vocation à réagir l’ordre du monde, le droit ne se préoccupe des aléas naturels qu’à partir du moment où ceux-ci représentent des risques[11]. Le risque d’inondation est par exemple défini comme « la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique » (C. env., art. L. 566-1, II). Appréhender le risque implique donc de prendre en considération tant l’aléa que les enjeux ; néanmoins, il n’en fut pas toujours ainsi.

Ce fut longtemps la théorie d’une surdétermination divine qui trouva grâce aux yeux de beaucoup, et ce, au prix d’un renoncement et d’une impuissance convenus, conséquences d’un fatalisme assumé. Cette approche fut gommée par l’avènement du paradigme technocentriste[12] qui mettait l’expert au centre du processus décisionnel[13]. Ce dernier était alors « revêtu d’une sorte d’armure d’inexpugnabilité qui reposait sur deux représentations solidement établies et complémentaires : d’un côté et en tant que scientifique, il semblait tirer mécaniquement et de manière impersonnelle son savoir des avancées continues et sans failles de la science ; de l’autre, lorsqu’il intervenait en tant qu’expert, il était perçu comme se tenant au service et dans l’ombre du décideur qui le cas l’échéant, l’interrogeait sur telle ou telle question »[14]. Cette démarche, certainement meilleure, n’était pourtant pas parfaite : focalisée sur l’aléa et délaissant les enjeux, elle occultait toute une partie du réel. Afin de tenir compte de la dimension sociale du risque – puisqu’il ne peut y avoir de « risque » que si des sociétés peuvent être affectées par un aléa –, se développa alors une façon nouvelle de l’appréhender[15].

Cette approche, parce qu’elle concernait davantage à la variable sociale du risque – les enjeux –, permit de s’intéresser plus à la réception de l’aléa qu’à sa formation. Et pour cause : puisqu’il n’était pas possible de maîtriser pleinement l’aléa, il était à tout le moins possible d’en conjurer les effets. C’est de cette façon que fut « révélée » la question de la « vulnérabilité » des enjeux – qui « exprime et mesure le niveau des conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux »[16] –, longtemps passée sous silence[17]. Cette révolution discrète[18] était le signe, d’une part, d’une complexification du risque, lequel était saisi en tous ces aspects et, d’autre part, d’une humilité nouvelle à l’égard des phénomènes naturels. Il ne s’agissait plus, en effet, de mettre en œuvre un prétendu pouvoir de maîtrise, conformément à l’idéal cartésien de l’homme « maître et possesseur de la nature »[19], mais au contraire de s’adapter et de composer avec l’incertain et l’incoercible. Pour cette raison, le concept de vulnérabilité est « sans contraire »[20] : toute société humaine étant dépassée pas l’environnement dans lequel elle ne fait que s’insérer, elle est soumise volens nolens à ses fluctuations.

Les premiers travaux internationaux attestent de cette évolution : « Si les phénomènes naturels qui sont à l’origine des catastrophes naturelles échappent le plus souvent au pouvoir de l’homme, la vulnérabilité est généralement le produit de l’activité humaine »[21]. En 1991, l’Assemblée générale des Nations unies félicitait les pays sujets aux catastrophes « des initiatives qu’ils ont déjà prises en vue de diminuer leur vulnérabilité »[22]. Aujourd’hui, la réduction de la vulnérabilité figure parmi les principes d’action en matière de catastrophes naturelles[23].

En droit interne, l’apparition et le développement du concept de vulnérabilité furent plus sobres. La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages[24] ne traite de la vulnérabilité que dans un domaine particulier, celui des assurances, en établissant, en matière de risques de catastrophes naturelles, la possibilité pour le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance « de saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l’article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l’assuré ou à l’absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité » (art. 69 de la loi ; C. assur., art. L. 125-6, al. 9, nous soulignons). La loi dite « Grenelle II »[25] est à peine plus fournie, prévoyant quelques dispositions fiscales pour certains contribuables ayant des dépenses pour « réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques » (art. 215 de la loi ; CGI, ancien art. 200, quarter C.) ou, s’agissant des risques naturels, d’autres dispositions plus particulières concernant les plans de gestion des risques d’inondation (art. 221 de la loi ; C. env., art. L. 566-7, 3°)[26] et les plans de prévention des risques naturels prévisibles (art. 22 de la loi ; C. env., art. L. 562-1, VII). Ses travaux préparatoires insistent peu au demeurant sur le concept de vulnérabilité. Depuis 2011[27], l’article R. 222-2 du code de l’environnement précise encore que le rapport du schéma régional du climat, de l’air de l’énergie comprend « une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques (…) ». À l’échelle nationale, la politique de prévention[28] repose sur sept principes parmi lesquels figure « la réduction de la vulnérabilité »[29]. Les avancées sont réelles mais encore balbutiantes.

Compte tenu des composantes du risque, en particulier des enjeux et de leur vulnérabilité, il était inéluctable que la gestion des risques se confronte aux droits des individus, omniprésents et en constant essor en matière environnementale[30]. Les études sur le sujet sont pourtant rares, et il est essentiel de mettre en exergue ces rapports entre droits et vulnérabilité en la matière. En fait, il y a là une véritable indissociabilité : les droits exigent une bonne gestion des risques naturels et, partant, une réduction de la vulnérabilité (I), le processus imposant lui-même une action sur les droits (II).

I – Une réduction de la vulnérabilité exigée par les droits

Les droits des individus imposent une gestion efficace des risques naturels (A). Pour chaque situation, cela implique de saisir toutes les dimensions du risque pour mieux l’appréhender et donc, de réduire la vulnérabilité des enjeux en cause (B).

A – Des droits imposant une gestion efficace des risques naturels

Les individus disposent de nombreux droits astreignant les autorités publiques à une gestion efficace des risques naturels. Certains, emblématiques, voire incontournables, méritent une attention particulière.

Le premier qui se présente à l’esprit est le droit à la vie, qui est à l’origine d’un certain nombre d’obligations à la charge des autorités publiques. Ce droit est consacré par de nombreux textes. En droit international, il se rencontre à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[31], à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[32] ou encore à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme[33]. Pour la Cour européenne des droits de l’homme d’ailleurs, ce droit « astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction »[34], à condition, bien entendu, que le risque soit connu et que, dans ce cas, l’État ait fait tout ce qui pouvait être raisonnablement attendu de lui pour prévenir ledit risque[35]. Il a ainsi l’obligation positive de « mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie »[36], y compris en matière de risque naturel[37]. Le juge administratif français considère ce droit comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative et admet que « lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence »[38]. Dans le même sens, constatant l’existence d’un « risque mortel » s’agissant d’attaques de requins à l’île de La Réunion, il enjoignit au préfet d’adopter des mesures pour réduire ces « risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des baigneurs ou des pratiquants de sports nautiques à la suite d’attaques de requins »[39]. Compte tenu des effets potentiellement dévastateurs des phénomènes naturels, notamment du point de vue de la vie humaine, il n’est pas bien difficile de comprendre en quoi le droit à la vie requiert une gestion efficace des risques naturels et, plus précisément, une protection des personnes. Ce fut même l’un des éléments déterminants de l’apparition du droit international des risques naturels, comme le montre la première Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (années 1990 et suivantes) qui avait pour objectif de « réduire (…) les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les perturbations sociales et économiques »[40].

Mieux encore, l’ordonnance Ministre de l’Intérieur c. Commune de Saint-Leu relative aux attaques de requins à La Réunion fait référence à la nécessité de protéger « l’intégrité corporelle » des individus. La formulation peut interpeller. En effet, il y a là de quoi se demander s’il n’existe pas, au-delà du droit à la vie, un droit plus modeste mais tout aussi important : un « droit à la sécurité », qui justifierait également une gestion efficace des risques naturels. Après tout, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 classe parmi les « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » la sûreté (art. 2). Le Conseil constitutionnel estime quant à lui que l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public[41] comprend notamment la sécurité des personnes et des biens[42]. Pour le législateur, « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives » (C. séc. int., art. L. 111-1)[43]. Aussi lie-t-il sans peine sécurité et risques naturels en affirmant que « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes (…) »[44]. Selon le Conseil d’État, cette exigence de sécurité « engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale et que la société doit, à cet effet, pourvoir, non seulement à une indemnisation des dommages qu’elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux qu’elle n’a pas été en mesure d’empêcher, ou dont elle n’a pas su prévoir l’occurrence »[45]. En fait, tout l’enjeu est de positionner ce droit à la sécurité comme fondement des politiques publiques de sécurité[46], les autorités pouvant en tout état de cause voir leur responsabilité engagée en cas de mauvaise gestion d’un risque naturel[47]. Ce droit n’aurait cependant pas une portée absolue : parce que les pouvoirs publics n’ont pas la mainmise sur l’aléa, le risque naturel ne peut être parfaitement maîtrisé. Partant, la possibilité d’existence d’un droit à un environnement sûr s’estompe au bénéfice de celle d’un droit à un environnement sécurisé[48].

Par-delà ces deux droits, il est tout à fait possible de songer à d’autres, complémentaires.

Le droit à un environnement sain (Ch. env., art. 1)[49] implique théoriquement une action contre la dégradation de la qualité de l’environnement dans des conditions qui nuisent à la santé.

Le droit à un niveau de vie suffisant (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[50], art. 11) est indissociable du droit à un logement décent[51], du droit à l’alimentation[52], du droit à l’eau (C. env., art. L. 210-1, al. 2) ou encore du droit de propriété[53].

Il serait peut-être même possible de songer aux linéaments d’un « droit au service public » selon lequel il ne pourrait être porté atteinte au fonctionnement et à la continuité des services publics[54].

Quoi qu’il en soit, les liens entre droits des individus et gestion des risques naturels affleurent sur la scène internationale. La Convention relative aux droits des personnes handicapées[55] en témoigne en stipulant que les États Parties doivent prendre « toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles » (art. 11, nous soulignons). De façon plus globale, le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 ambitionne pareillement de réduire les pertes et risques liés aux catastrophes « en termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, et d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays » (point 16). Il contient d’ailleurs, parmi ses principes directeurs, l’assertion suivante : « la gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de leurs biens, de leur santé, de leurs moyens de subsistance et de leurs avoirs productifs, ainsi que de leurs richesses culturelles et environnementales, en garantissant la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement » (point 19, c).

Il ne fait donc aucun doute que les droits exigent une gestion efficace des risques naturels, laquelle implique une action relative à la vulnérabilité des enjeux.

B – Une gestion efficace impliquant une réduction de la vulnérabilité

Le recours au concept de vulnérabilité, parce qu’il rend compte d’une conscience pleine et entière des multiples dimensions du risque, est requis par la recherche d’une certaine efficacité dans la gestion des risques naturels. Il ne s’agit plus de s’occuper exclusivement de l’aléa, mais au contraire d’ouvrir la perspective pour s’intéresser aux enjeux et à la manière dont ils interagissent avec l’aléa. En d’autres termes, la gestion du risque se détourne partiellement de la nature pour s’intéresser aussi à l’homme et à ses faiblesses – ce qui est théoriquement l’objet même du droit –, de sorte qu’il n’est plus simplement question de faire face à la nature – la démarche pouvant être parfaitement stérile – mais plus simplement de s’y accommoder. C’est en ceci que le concept de vulnérabilité permet une gestion meilleure des risques. Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes le relève : « il y a risque de catastrophe en cas d’interaction entre des aléas et des facteurs de vulnérabilité physiques, sociaux, économiques ou environnementaux »[56]. Les enjeux doivent par conséquent être saisis en termes de vulnérabilité, de sorte que enjeux = vulnérabilité (des enjeux). Dès lors, puisque risque = aléa × enjeux, alors risque = aléa × vulnérabilité.

Il est opportun de rappeler alors les territoires du concept de vulnérabilité. Il exprime, « au sens le plus large, (…) le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux »[57]. D’un point de vue plus technique, il est « le lien entre l’aléa, la nature et l’importance des enjeux exposés, les ressources disponibles pour y faire face et les impacts qui en découlent », soit « la mesure des conséquences dommageables du phénomène sur les enjeux » ou « la fragilité d’un système socio-économique dans son ensemble face au risque »[58]. En résumé, il s’intéresse « aux caractéristiques et à la situation propres d’une communauté, d’un système ou d’un actif qui les rendent sensibles aux effets néfastes d’un danger »[59]. Il convient de concéder qu’il est difficile de saisir complètement ses composantes compte tenu des nombreuses théories qui existent[60]. À s’en tenir à l’approche territoriale, dont l’objet est une « entité géographique complexe » selon l’approche géographique – une « société » dira-t-on pour la suite de cette étude –, il est possible de considérer la vulnérabilité comme le rapport entre deux facteurs : un facteur externe, tenant au degré d’exposition de la société à l’aléa, et un facteur interne, tenant à la capacité de réponse de la société[61].

Le degré d’exposition à l’aléa n’appelle pas de remarque particulière : il s’agit de l’ensemble des circonstances qui expose ou non la société (et les enjeux) à l’aléa, ce qui renvoie aussi bien à des éléments propres à l’aléa (intensité, répartition géographique, etc.) qu’à des éléments propres à la société (situation géographique, organisation spatiale, etc.).

La capacité de réponse inspire en revanche quelques observations. Il est manifeste qu’elle désigne la capacité de la société (et des enjeux) à faire face à l’aléa, c’est-à-dire de s’y adapter et de le surmonter. Transparaît là le concept de résilience, qui s’énonce comme « la volonté et la capacité d’un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeures, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable »[62]. Pas question ici que la société (ou l’enjeu considéré) revienne à l’état qui était le sien avant la survenue de l’aléa : simplement, elle doit pouvoir se hisser de nouveau à un état d’équilibre « normal », car « paradoxalement, la stabilité d’une société, sa pérennité passe par le changement »[63]. Le droit des risques naturels s’accommode pour le moment assez mal de ce concept de « résilience »[64], même si ce dernier tend à se développer dans un futur proche[65]. La vulnérabilité de la société (ou de l’enjeu) est donc tributaire de sa capacité d’adaptation, qui dépend de plusieurs éléments : caractéristiques, concentration de population, niveau de développement, système organisationnel, etc.

Se dessinent en conséquence les liens suivants : plus l’exposition est grande, plus la vulnérabilité est grande ; inversement, plus la capacité de réponse est grande, moins la vulnérabilité est grande. Cela signifie que vulnérabilité = exposition / capacité de réponse. Une fois ces éléments rapportés au risque, l’équation est claire :

Si risque = aléa × vulnérabilité

Et vulnérabilité = exposition / capacité de réponse

Alors risque = aléa × (exposition / capacité de réponse)

Soit risque = (aléa × exposition) / capacité de réponse

Il ressort de cela que chaque composante du risque influe sur sa teneur et doit être pris en compte pour son appréhension. Il en va de l’efficacité de sa gestion et donc, de la garantie des droits. Ce modèle à variables, établi grâce au concept de vulnérabilité, est d’autant plus utile qu’il permet de circonstancier l’évaluation du risque et, partant, sa gestion, ce qui le distingue considérablement des usages du concept dans d’autres branches du droit où l’approche abstraite prime[66]. Cette capacité d’ajustement, signe d’une grande plasticité du modèle[67], mérite largement d’être soulignée. Elle garantit, pour chacune des situations, une effectivité et une efficacité meilleures du droit, permettant in fine de mieux circonscrire le risque et ainsi mieux protéger les enjeux, et donc les droits. En un mot, la gestion peut désormais être locale[68]. Une des conséquences évidentes de cette approche est d’encourager l’adoption d’instruments juridiques adaptés à des échelles territoriales pertinentes. Il est possible de songer alors aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, élaborés par les préfets, ou encore aux plans Orsec, déclinés au niveau départemental (C. séc. int., art. L. 741-1 et s.). Au fond, c’est ici toute la complexité du risque qui s’exprime et dévoile ses potentialités : parce que les aléas et les sociétés (mais aussi les enjeux) ne se valent pas, il existe des vulnérabilités. Par exemple, en matière de cyclones, la situation d’une société située outre-mer ne sera pas la même que celle d’une société se trouvant ailleurs, de la même façon que les « sous-sociétés » outre-mer, y compris au sein d’un même territoire – d’une même île par exemple –, n’auront pas les mêmes interactions avec l’aléa. Le véritable défi est là : chaque situation est unique et requiert une approche adaptée[69]. C’est au prix de ce principe de réalité que peut s’opérer la garantie des droits.

En conséquence, les droits des individus imposent une réduction des vulnérabilités pour chaque risque considéré. Toujours est-il que les rapports entre droits et vulnérabilité(s) ne sont pas unilatéraux : si les droits impactent la vulnérabilité, la vulnérabilité impacte aussi les droits.

II – Une réduction de la vulnérabilité agissant sur les droits

La réciprocité est l’une des caractéristiques fondamentales des rapports entre droits et vulnérabilités. L’idée selon laquelle les droits exigent une réduction de la vulnérabilité est aussi vraie que celle selon laquelle la réduction de la vulnérabilité commande une action sur les droits. En ceci : la réduction de la vulnérabilité implique tant une limitation de certains droits (A) que la mise en œuvre d’autres (B).

A – La limitation des droits

La réduction de la vulnérabilité implique une limitation de certains droits, comme l’« inviolable et sacré » droit de propriété (DDHC 1789, art. 17) ou « droit au respect de ses biens » (Conv. EDH, Protocole n° 1[70], art. 1). L’alinéa 1 de l’article L. 561-1 du code de l’environnement prévoit par exemple que « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation »[71]. Dans le même sens, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent interdire des constructions dans certaines zones exposées aux risques, prescrire les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés, utilisés ou exploités certaines constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations, et même imposer à certaines personnes privées ou publiques certains travaux (C. env., art. L. 562-1). Il en est de même pour les plans de gestion des risques d’inondation (C. env., art. L. 566-7) et pour les plans de gestion des risques miniers (C. min., art. L. 174-5). La mise en œuvre des mesures prévues dans les plans ORSEC peut aussi conduire à limiter les droits.

La liberté d’aller et venir et la liberté de commerce et d’industrie par exemple peuvent être limitées en cas de cyclone à l’île de La Réunion[72]. Mais il n’y a là rien de bien nouveau si l’on se fie aux pouvoirs de police administrative générale dont disposent les maires (CGCT, art. L. 2212-1 et L. 2212-2) et les préfets (CGCT, art. L. 2215-1), et qui leur permettent de limiter bon nombre de droits fondamentaux dès le moment où la protection de l’ordre public l’exige. En vérité, c’est la liberté tout court qui peut être limitée[73].

S’agissant d’autres droits, la Cour européenne des droits de l’homme eut l’occasion d’affirmer, s’agissant de travaux destinés à la prévention d’un risque naturel réalisés sur une propriété privée et y occasionnant des dégâts, que « les travaux effectués sur la propriété du requérant et les dégâts qu’ils ont causés à celle-ci ont engendré un trouble susceptible de constituer une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale puisqu’il s’agit de sa résidence et de celle de sa famille »[74].

En fait, ces mesures qui limitent les droits concernent toutes les composantes de la « vulnérabilité » du risque naturel, soit qu’elles entendent réduire l’exposition au risque, soit qu’elles entendent améliorer la capacité de réponse – et il est loisible de se remémorer que « Orsec » signifie « Organisation de la Réponse de Sécurité civile ». Cela dit, l’existence de ces mesures et leur lien relativement explicite avec le concept de vulnérabilité ne signifient pas que de pareilles mesures n’existaient pas avant l’apparition du concept.

Il est profitable de se référer à la loi du 28 mai 1858 relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations, aux termes de laquelle : « Il sera procédé par l’État à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations » (art. 1). Même innomé, il est bien ici question de réduire l’exposition à l’aléa. Ou encore, la loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987[75] qui prévoit, « lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques » la possibilité de confier certaines compétences attribuées aux préfets de département aux préfets de l’une des régions où se trouvent l’un ou les départements concernés (art. 8). Ici, au vu du degré d’exposition au risque, il s’agit d’améliorer les capacités de réponse. Les limitations issues des plans de prévention des risques naturels prévisibles ne sont pas non plus étrangères à l’idée de vulnérabilité – cela a été dit –, et ce, même si le terme de vulnérabilité n’apparaissait pas dans le texte législatif originel[76].

Agir sur la vulnérabilité emporte une limitation des droits. Cette réalité ne saurait néanmoins étonner si l’on considère qu’il s’agit là de limitation des droits privés justifiée par des considérations d’intérêt général. Il n’y a rien de plus, finalement, qu’une application basique du principe de primauté de l’intérêt général. Il est même inévitable que sa satisfaction entraîne certains sacrifices, ce qui paraît encore plus cohérent lorsque l’on sait que le juge administratif a étendu la finalité de protection de l’ordre public à la protection de l’individu contre lui-même, en reconnaissant par exemple la légalité d’un arrêté interministériel imposant aux particuliers le port de la ceinture de sécurité[77].

Protéger sans limiter paraît alors n’être que chimère, étant entendu que la mise en œuvre de ces mesures fait en tous les cas peser sur les épaules des autorités publiques une lourde responsabilité : elles doivent peser systématiquement les intérêts divergents – privés ou publics – afin de prendre la décision la meilleure qui soit. Ainsi, le Conseil d’État a-t-il récemment précisé[78], s’agissant de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (C. ass., art. L. 125-1), que les ministres, même en l’absence de texte, pouvaient « s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune », et qu’il leur incombait également « de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées (…) » (consid. 7), les avis sollicités n’étant pas conformes (consid. 8). Les autorités disposent donc d’une certaine marge de manœuvre.

Il résulte de tout cela que le droit de la gestion des risques n’est pas un fossoyeur de droits. Parfois même, il est tributaire de leur mise en œuvre et il l’intègre.

B – L’actionnement des droits

Si la gestion des risques naturels peut conduire à une limitation de certains droits, d’autres sont épargnés et doivent même être mis au premier plan. Tel est le cas du droit à l’information.

Ce droit peut être considéré comme une pierre angulaire du droit de la gestion des risques naturels. Il contribue à instiller dans les esprits une conscience du risque, essentielle à la réduction de la vulnérabilité : sans elle, point de préparation, exposition non atténuée et capacité de réponse amoindrie. Le droit à l’information, parce qu’il permet de réduire l’effet de surprise au maximum, contribue conséquemment à la garantie des droits. L’information est importante.

Elle tient une place de choix au sein de la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe[79]. Il en est de même dans le Cadre international d’action pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles[80], et elle fut même l’une des priorités pour la décennie 2005-2015[81]. Elle figure d’ailleurs, en France parmi les sept principes qui structurent la politique de prévention des risques naturels (« L’information préventive et l’éducation des populations »). Ce positionnement consolide sa formulation à bien des échelles comme droit des individus[82].

En effet, au niveau international, il n’est pas permis de douter de sa consécration. La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement[83] en atteste. Du côté de la jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme considère, s’agissant des risques industriels, que « l’accès du public à une information claire et exhaustive est (…) l’un des droits fondamentaux de la personne »[84]. Il n’en va pas autrement en droit interne. L’article 7 de la Charte de l’environnement, à l’instar de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, prévoit que « toute personne a le droit (…) d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques »[85]. Plus spécifiquement, en matière de risques technologiques et naturels prévisibles, l’article L. 125-2 du code de l’environnement énonce que « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent » (al. 1). Il ajoute que les maires des communes sur le territoire desquelles est approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles – qui doit lui-même faire l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale (C. env., art. L. 562-4) – doit informer la population une fois tous les deux ans au moins « par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque (…) » (al. 2). Plus encore, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut financer des campagnes d’informations (C. env., art. L. 161-3, I, 5°).

En réalité, l’utilité de l’information en matière de gestion des risques naturels est double. À titre principal, touchant à l’exposition et à la capacité de réponse, elle peut influer sur la vulnérabilité directement. À titre subsidiaire, elle peut affecter la portée des mesures de réduction de la vulnérabilité. Et pour cause : le droit à l’information met en exergue le rôle important de la volonté du destinataire de l’information dans la réduction de la vulnérabilité ; mais, il ne faut pas perdre de vue que le droit est aussi – et surtout ? – ordre de contrainte. Certaines normes – telles que celles découlant des articles L. 561-1 et L. 562-1 du code de l’environnement – laissent peu de place à la volonté. En ces cas, l’information est utile car elle détermine l’acceptabilité des normes de gestion des risques naturels. Cette dimension ne doit pas être mésestimée. Une norme juridique a plus de chance de produire des effets si elle recueille l’assentiment de ses destinataires : cela ne signifie pas qu’elle sera nécessairement acceptée – car même de bon aloi, les normes ayant un but d’intérêt général ébranlent des intérêts privés matérialisés au travers d’un certain nombre de droits –, mais son bien-fondé sera explicité, ce qui la rendra a minima compréhensible.

Pour ce faire, il est impératif que la communication de l’information soit formellement et substantiellement qualitative. Formellement, l’information doit être diffusée de la façon la plus appropriée, compte tenu des éléments intrinsèques à chaque société concernée (âge de la population, moyens de communication les plus accessibles, niveau d’instruction, etc.). Substantiellement, une information mauvaise peut avoir un effet nul par rapport à l’objectif espéré du processus de communication. Pis encore, et de façon plus pratique, cette situation est susceptible de provoquer une perte de confiance des destinataires des normes juridiques envers l’autorité qui l’édicte, ce qui peut être à l’origine d’un certain nombre de comportements à risque (la traversée de radiers en crues par exemple). C’est sans doute la raison pour laquelle le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 insiste sur la nécessité de fournir aux habitants des « informations faciles à comprendre sur les risques de catastrophe et les moyens de protection possibles, afin de les encourager à prendre des mesures pour réduire les risques et devenir plus résilients et de leur en donner la possibilité » (point 18, i, a). Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 y fait écho : les informations doivent être « faciles d’accès, actualisées, compréhensibles, fondées sur des données scientifiques et non sensibles et complétées par des savoirs traditionnels » (point 19, g). La Cour européenne des droits de l’homme souligne pareillement, dans son arrêt Tătar c. Roumanie[86], « l’importance de l’accès du public aux conclusions des études environnementales préliminaires ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger actuel auquel il est exposé » (§ 113), sanctionnant l’État car « la population de la ville de Baia Mare (…) a dû vivre dans un état d’angoisse et d’incertitude accentuées par la passivité des autorités nationales, qui avaient le devoir de fournir des informations suffisantes et détaillées quant aux conséquences passées, présentes et futures de l’accident écologique sur leur santé et l’environnement et aux mesures de prévention et recommandations pour la prise en charge de populations qui seraient soumises à des évènements comparables à l’avenir » (§ 122).

Sans doute est-il ici opportun de mentionner que l’accessibilité de l’information dépend de plusieurs facteurs et, notamment, du niveau d’éducation, indissociable des questions relatives au niveau de développement. Le droit au développement et surtout le droit à l’éducation, qui se réalise aussi bien dans le cadre scolaire qu’en dehors (Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, points 18, ii et 18, iv), sont primordiaux.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, ternie peut-être par le fait que « les risques et les catastrophes sont appréhendés à partir de notions imprécises »[87], il appert que droits et vulnérabilité(s) sont indissociables en matière de gestion des risques naturels. Les droits exigent une réduction de la vulnérabilité, laquelle exerce une action sur les droits. Les influences réciproques sont si diverses qu’elles sont bien des indicateurs de la complexité du sujet.

Cet entrelacs ne peut être dissocié des multiples dimensions du risque et de la vulnérabilité. C’est ce qui fait la richesse du droit des risques naturels, qui se doit de composer avec des intérêts multiples et divergents. S’il appelle à recourir à une approche circonstanciée, pour chaque risque, environnement ou situation, il importe de relever ses limites. Le caractère sectoriel du droit emporte une dissociation de problématiques qui sont parfois liées, comme le droit des risques naturels et le droit du développement. Cela gêne assurément les démarches de réduction de vulnérabilité(s).

En tous les cas, si l’on admet que « pour l’essentiel de l’humanité, il [le risque] est imposé par les forces naturelles ou humaines ou, de plus en plus, par les deux sources de risques à la fois »[88], il est certain que la gestion des risques naturels est condamnée à s’adapter aux nouveaux défis[89] qui seront aussi les siens.

Débiut du chapitre

Le tourisme insulaire à la merci du changement climatique.

Le tourisme, une voie de spécialisation naturelle pour les Petites Economies Insulaires en Développement mais potentiellement dangereuse à long terme.

Jean-François HOARAU, Professeur en économie, Université de La Réunion

et Michaël GOUJON, Maître de conférences HDR, CERDI, Université Clermont Auvergne

« Les petites économies insulaires en développement [PEIDs] représentent un cas particulier pour l’environnement et le développement » (Extrait du Programme Action 21, Sommet de Rio, Nations-Unies, 2012). Ce constat déjà ancien sur la nature hautement vulnérable des PEIDs n’a jamais été autant d’actualité. Au fil des années, de nombreux travaux ont montré que ces territoires insulaires sont tous frappés par un ensemble de handicaps structurels lourds susceptibles d’entraver la mise en place d’un processus de croissance et de développement soutenable (Guillaumont, 2010 ; Blancard et Hoarau, 2016a)[90].

Face à ces nombreuses contraintes structurelles, nourries par l’érosion des préférences commerciales liées au processus de libéralisation multilatérale des échanges, toute stratégie de développement externe par l’industrialisation s’est avérée exceptionnelle pour le monde insulaire. Très vite la spécialisation touristique est apparue comme la seule alternative économique viable (Logossah et Maupertuis, 2007). Les PEIDs disposent effectivement d’avantages certains en la matière au moins à trois niveaux : (i) le tourisme ne nécessite pas une main d’œuvre hautement qualifiée, (ii) ces territoires possèdent des avantages comparatifs indéniables dans ce domaine (atouts naturels et culturels), et (iii) les fortes potentialités de la croissance mondiale dans ce secteur. Les partisans de la théorie du « tourism-led growth hypothesis » (Brida et al., 2014) voient même en la spécialisation touristique le principal facteur de résilience économique pour les PEIDs. En particulier, en introduisant le terme SITE (« Small Island Tourist Economies ») pour caractériser les pays ayant adopté un modèle de développement dont le tourisme est l’activité quasi-exclusive, McElroy (2006) montrent que ces dernières présentent des performances économiques bien meilleures que leurs homologues suivant le modèle MIRAB (Migration, Remittances, Aid and Bureaucracy »)[91]. En accord avec les travaux menés sur le modèle PROFIT (People, Ressources, Overseas management, FInance, and Transport ») de Baldacchino et Milne (2000), Bertram et Poirine (2007) consolident ce résultat en mettant en évidence la combinaison entre tourisme haut de gamme et finance « offshore » comme celle associée aux meilleurs résultats en termes de développement parmi l’ensemble des stratégies existantes dans le monde insulaire[92].

Par ailleurs, « en plus de ces valeurs économiques (…) le tourisme offre des bénéfices sociaux, culturels et environnementaux » (Higgins-Desbiolles, 2006). L’activité touristique tend en effet à favoriser la préservation des cultures, dans un monde où l’homogénéisation prédomine. Ses effets sociaux positifs peuvent induire l’amélioration du bien-être individuel, la favorisation de la compréhension entre cultures, la protection culturelle, la promotion d’une conscience globale, etc. En particulier, lorsque les motivations des touristes reposent principalement sur la curiosité de la culture du pays hôte, l’activité touristique peut être perçue comme un facteur de stabilité sociale, de compréhension et de connaissance mutuelle (Bellec, 2016). De plus, la préservation des ressources naturelles, devenant un prérequis à la durabilité de l’activité dans ce secteur, représente évidemment une autre externalité positive à son développement. Le tourisme n’aurait donc pas qu’une valeur quantitative / monétaire.

Toutefois, même si la spécialisation touristique apporte des gains importants à court terme pour les PEIDs, sa contribution à long terme est beaucoup moins évidente de par la présence d’un certain nombre de fuites, d’externalités négatives et d’incertitudes (Nowak et al., 2010 ; Goavec et Hoarau, 2015). Deux catégories de nuisances potentielles identifiées par la littérature illustrent le caractère vulnérable et instable des destinations touristiques insulaires. D’abord, la présence d’un certain nombre de facteurs réduit l’efficacité économique du tourisme : (i) des fuites à la fois internes, externes et invisibles limitant les retombées économiques pour le territoire, (ii) l’introduction d’une dynamique de type « dutch disease » (ou syndrome hollandais) conduisant à un déséquilibre entre activités se traduisant par le déclin d’autres secteurs soumis à la concurrence internationale, (iii) la sensibilité du secteur aux variations de la conjoncture dans les pays d’origine des touristes, et (iv) l’apparition d’une trappe à sous-éducation et de croissance faible. Ensuite, les liens forts entre activité touristique et environnement peuvent être à l’origine de l’insoutenabilité du modèle de développement : (i) un secteur touristique directement exposé aux évènements extrêmes environnementaux (cyclones, inondations, tremblement de terre, hausse des températures, …), et (ii) la détérioration de l’avantage comparatif touristique, et donc de l’attractivité du territoire, induit par la difficulté de maintenir des équilibres écologique et culturel.

Par conséquent, il apparaît que les PEIDs à spécialisation touristique sont des territoires doublement vulnérables. Elles sont structurellement fragiles de par les nombreux handicaps qui frappent leur économie, ce qui risque de peser lourdement sur les perspectives de poursuite d’un développement économique satisfaisant sur la longue période. De plus, la spécialisation touristique se révèle être une activité particulièrement vulnérable, et la dépendance vis-à-vis de ce secteur peut être un frein supplémentaire à la mise en œuvre d’un processus de développement soutenable.

I- La stratégie de spécialisation touristique en milieu insulaire mise en péril dans le nouveau contexte du changement climatique.

Cette forte vulnérabilité structurelle gagne encore en intensité lorsque l’on considère la nouvelle contrainte du changement climatique. Pour bien comprendre l’influence du changement climatique, il nous faut au préalable présenter quelques éléments de théorie permettant de décrire le processus de développement de la destination touristique et la place fondamentale que tient le facteur environnemental dans ce processus.

Le danger d’un choix de spécialisation touristique a depuis longtemps fait l’objet d’une conceptualisation à travers la théorie du cycle de vie de la destination touristique [CVT] (Butler, 2011). Le modèle CVT repose sur l’intuition que la destination touristique est un produit comme un autre. Elle est élaborée et modifiée au cours du temps pour satisfaire une demande, celle des touristes potentiels. A ce titre, son évolution devrait être similaire à celle d’un produit standard et obéir par conséquent à un cycle de vie avec une phase de croissance lorsque le marché la désire et une phase de déclin lorsque le marché la considère comme « démodée ». En insistant sur la nature résolument dynamique de la destination touristique, le modèle propose un processus commun de croissance de type « courbe en S » reposant sur la succession de six étapes, à savoir l’exploration, l’engagement, le développement, la consolidation, la stagnation et le déclin. En clair, l’activité touristique porte en elle les germes de sa propre destruction. Il existerait un « optimum touristique », déterminé par la capacité de charge du territoire (le maintien des équilibres écologique, culturel et social), par nature limitée dans les espaces insulaires, une sorte de seuil critique au-delà duquel le développement du tourisme n’est pas soutenable (Blancard et Hoarau, 2016b).

Bien évidemment, la forme « quasi linéaire » (ou à transition douce ou continue) de la courbe d’évolution est un résultat purement théorique et ne peut correspondre qu’à une situation de très long terme. De manière plus réaliste, c’est bien l’instabilité qui caractérise les destinations touristiques contemporaines, générant des écarts de court et moyen terme plus ou moins importants par rapport à la tendance dictée par le modèle CVT. Toutefois, il est possible de réconcilier les enseignements de l’approche CVT et l’instabilité dynamique avérée des destinations en mobilisant la théorie du « chaos » (Russel, 2006). Celle-ci montre en particulier que le passage d’une étape à l’autre ne se fait pas de manière continue et déterministe dans la mesure où la destination touristique, quel que soit son degré de maturité, est extrêmement sensible à un ensemble de « déclencheurs » non prévisibles : (i) les évènements extrêmes exogènes (crise sanitaire, crise financière internationale, conflits, sécheresse, inondations, cyclones, …), et (ii) le rôle des entrepreneurs et de leurs interactions avec la communauté locale et les pouvoirs publics. De plus, les conséquences associées aux effets de ces déclencheurs sont également imprévisibles et peuvent être d’une ampleur disproportionnée par rapport au choc initial : ces chocs de nature temporaire exercent un impact durable sur l’attractivité de la destination mais aussi sur celle des destinations concurrentes. En fait, chaque phase du cycle de vie se caractérise par une période d’instabilité conditionnée par des changements modifiant les relations entre parties prenantes de la destination et touristes. A chaque étape de son développement, des manifestations d’une évolution chaotique sont présentes (effet papillon, effet d’enfermement, bifurcation, « edge of chaos »). Celles-ci, selon les combinaisons particulières des facteurs déclencheurs, encouragent ou entravent le passage d’une phase du cycle de vie à une autre. Dans ces conditions, la trajectoire dynamique de la destination touristique doit plutôt s’envisager dans le cadre d’un modèle cyclique.

L’analyse théorique révèle que le facteur environnemental est présent à toutes les étapes du développement de la destination touristique. Il apparaît comme un déterminant crucial de l’attractivité touristique des territoires à travers la constitution du capital naturel à la base de leur avantage comparatif mais également en tant qu’élément constitutif de leur capacité de charge. Il apparaît également comme un facteur d’instabilité et de déstabilisation à travers l’impact des phénomènes extrêmes. Aussi, le changement climatique et ses différentes manifestations (hausse du niveau des mers, acidification des océans et blanchiment des coraux, diminution des ressources en eaux, recul de la biodiversité, phénomènes météorologiques plus intenses et plus fréquents), en accentuant les effets du facteur environnemental, ont et auront des répercussions négatives importantes à la fois à court terme par la récurrence et l’intensification des évènements extrêmes climatiques (cyclones, sècheresses, inondations, …) et à long terme par la réduction de la capacité de charge du territoire (GIEC, 2014). La littérature empirique, même si elle n’a intégré que très récemment les variables climatiques dans la détermination de la demande touristique, a déjà démontré que le tourisme était impacté négativement de manière significative par le changement climatique (Rosselo-Nadal, 2014). Quelle que soit la méthodologie utilisée[93], un résultat commun se dégage des différents travaux. La quête de conditions climatiques favorables est un des principaux déterminants des flux touristiques internationaux. En conséquence, si le changement climatique ne devrait pas réduire la croissance des flux internationaux de touristes dans le monde à moyen terme, il devrait par contre bouleverser la répartition de ces flux entre destinations. L’on devrait assister à un déplacement progressif de la demande touristique internationale vers les « latitudes et altitudes » plus élevées : les destinations hivernales traditionnelles et celles déjà dotées d’un climat chaud souffriront d’une perte d’attractivité forte, particulièrement prononcée pour ces dernières.

Ce constat a encore plus de résonnance pour les PEIDs, lesquelles se trouvent situées géographiquement pour une grande majorité d’entre eux dans la bande intertropicale et dont la population et l’activité économique, principalement basée sur le tourisme, sont concentrées dans la zone côtière (GIEC, 2001). Ainsi, bien que « most nations may suffer deleterious consequences from climate change, small island states may face the most dire and immediate consequences » (Burns, 2000, p. 233). Il est attendu que le changement climatique exacerbe davantage encore les enjeux liés à l’offre d’eau potable, à la biodiversité, à la sécurisation des ressources alimentaires, à la santé de la population face à la prolifération des maladies infectieuses, à la résistance des infrastructures hôtelières et de transport aux cyclones et aux moyens de subsistances socioéconomiques en général (Hyman, 2013 ; Mycoo, 2017). Par ailleurs, la nouvelle répartition des flux internationaux de touristes devrait se faire au détriment des destinations tropicales (Berrittela et al., 2006). Enfin, étant donné que les petits espaces insulaires sont généralement dépendants d’un nombre très limité de secteurs économiques (tourisme et agriculture) très sensibles aux facteurs climatiques, la construction d’une capacité d’adaptation au changement climatique devient indispensable au maintien de la cohésion sociale et de la vitalité économique. Or, en milieu insulaire, les efforts des décideurs politiques sont nécessairement contraints par le coût unitaire très élevé des politiques publiques liés à la petite taille de la population et à l’absence d’économies d’échelle (Nurse et al., 2014).

II- La nécessité de développer des outils de mesure de la vulnérabilité au changement climatique adaptés au contexte insulaire.

Dans un tel contexte, une question devient essentielle. Les PEIDs en général et les PEIDs à spécialisation touristique en particulier sont-elles plus susceptibles que d’autres économies d’être impactées par les conséquences du changement climatique ? En d’autres termes, sont-elles plus vulnérables ? Se pose donc le problème de la mise œuvre d’outils pour mesurer cette vulnérabilité dans un cadre de comparaison international. Au moins trois raisons justifient le développement de tels instruments. D’abord, l’influence du changement climatique n’est pas homogène puisqu’elle varie selon les différentes localisations dans le monde même au sein du groupe des PEIDs. Il est donc important de construire une cartographie mondiale afin d’isoler les zones les plus à risque (Wall, 1998). Ensuite, une stratégie de politique d’adaptation peut s’avérer inadéquate sans une évaluation exhaustive des caractéristiques de vulnérabilité et de résilience d’un territoire (Füssel et Hilden, 2014). Enfin, l’accord de Paris sur le climat, établi dans le cadre de la COP21, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un dispositif d’allocation géographique de fonds internationaux pour l’adaptation au changement climatique et donc d’identifier les pays devant en bénéficier de façon prioritaire (Eriksen et Kelly, 2007, Guillaumont, 2015).

Si l’intérêt d’une telle démarche est justifiée, la mise en œuvre opérationnelle est d’emblée rendue compliquée de par la coexistence de nombreuses définitions du concept lui-même et donc d’indicateurs de mesure, chacun correspondant à une approche bien précise (Closset et al., 2018). Parmi cet ensemble de définitions[94], celle de Guillaumont et Simonet (2011a, b) semble la mieux correspondre à notre objectif. La vulnérabilité « globale » au changement climatique est donc le risque pour un territoire de voir son développement entravé par des chocs environnementaux provoqués par le changement climatique. Deux composantes de vulnérabilité se combinent, à savoir (i) la vulnérabilité dite « structurelle » ou « physique » découlant de l’importance probable des contraintes climatiques exogènes et l’exposition structurelle à ces contraintes et (ii) la vulnérabilité dite « construite » ou encore le défaut de résilience qui dépend de la politique économique du pays et de sa capacité à faire face aux effets du changement climatique. Si l’objectif est d’identifier les pays nécessitant une assistance financière internationale pour soutenir les politiques d’adaptation, alors seule la composante structurelle de la vulnérabilité doit être considérée, conformément au principe d’équité favorisant ceux qui ne sont pas responsables de leur caractère vulnérable[95]. L’indicateur associé à cette définition est l’IVPCC (ou PVCCI pour Physical Vulnerability to Climate Change Index), lequel a été élaboré au cours des dernières années à la FERDI (Guillaumont et Simonet, 2011a, b ; Goujon et al, 2015, Closset et al, 2018). Il mesure les principales conséquences physiques du changement climatique qui peuvent potentiellement affecter le bien-être et l’activité des populations, telles que relevées dans la littérature sur le sujet. Indice structurel ou physique, l’IVPCC vise à évaluer la vulnérabilité qui ne dépend pas de la volonté présente des pays, et qui doit donc dépendre de facteurs de long-terme. Il laisse de côté la résilience, souvent intégrée dans d’autres indicateurs, qui dépend largement de la politique des pays ou de leur capacité à faire face aux chocs, laquelle dépend elle-même de leur niveau de développement.

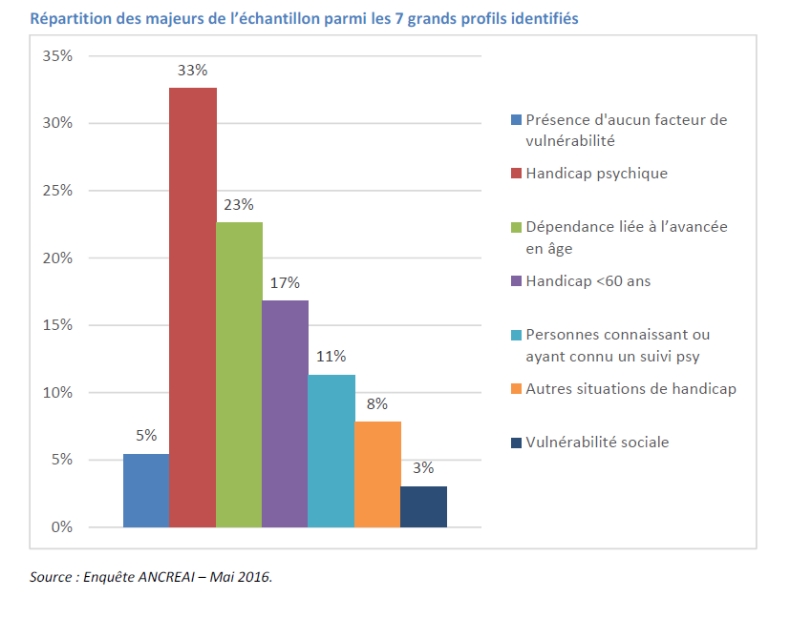

Sur le plan méthodologique, l’IVPCC est un indicateur synthétique, physique et donc exogène, qui n’emploie que des variables géographiques et climatiques. Il associe des mesures d’exposition et de chocs, couvrant les principaux risques associés au changement climatique, comme la montée du niveau de la mer, l’aridification, l’instabilité ou les chocs de pluviométrie et de température, et l’activité cyclonique. Deux types de risques liés au changement climatique sont identifiés : (i) ceux qui correspondent à des chocs permanents, progressifs et irréversibles et (ii) ceux qui correspondent à une intensification des chocs récurrents. Pour ces deux types de risques, les composantes évaluent l’amplitude probable des chocs et le degré d’exposition à ces chocs. Les contraintes climatiques récurrentes sont reflétées par les niveaux des variables climatiques (températures et précipitations essentiellement) et par le changement dans leur instabilité, et mesurés ex-post sur la base des tendances passées. Dans la dernière version de l’indice, une composante relative à l’activité cyclonique a été ajoutée. Les contraintes climatiques progressives sont les risques de submersion marine, mesurés ex-ante avec l’élévation probable du niveau de la mer, et les risques d’aridité, mesurés ex-post sur la base des tendances passées de précipitations et de températures. L’architecture globale de l’indicateur est présentée dans la Figure 1. Chaque composante de l’IVPCC fait l’objet d’une normalisation et peut, plus ou moins indépendamment du niveau des autres, être cruciale pour un territoire. C’est pourquoi la méthode d’agrégation doit refléter une substituabilité limitée entre les composantes, ce qui est possible avec l’emploi d’une moyenne quadratique (ou une moyenne géométrique inverse). A titre d’exemple, une île avec une large partie de son territoire en zone inondable et un pays aride souffrant d’une tendance à la hausse du niveau des températures auront tous deux une composante « risque liés à des chocs progressifs » proche du maximum, et donc un IVPCC élevé.

![]()

Figure 1. L’IVPCC et ses composantes

Notes : * ou à la fonte des glaciers. Les deux dernières lignes correspondent respectivement à l’exposition (cellules ombrées, italique) et à la taille des chocs. Adapté de Closset et al. (2018)

L’application de cet indicateur par Closset et al. (2018) à un échantillon monde est particulièrement éclairante sur la situation des PEIDs. Leurs calculs révèlent que les pays africains et les PEIDs sont les plus vulnérables, structurellement parlant, pour des raisons différentes et ses deux groupes pouvant être hétérogènes. Une analyse des composantes désagrégées permet de mettre en évidence les fragilités de chaque territoire, des spécificités que les politiques d’adaptation au changement climatique doivent notamment prendre en considération. Plus précisément, les PEIDs montrent une forte vulnérabilité au changement climatique, mais sous certains aspects seulement. En effet, la hausse des températures est moins élevée sur les océans que sur les continents (ou sur les grandes îles, comme Madagascar), et les PEIDs présentent une exposition au risque de sécheresse relativement faible, sinon inexistant. En revanche, ces petites économies insulaires sont plus exposées à la montée du niveau de la mer et à l’intensification des évènements extrêmes (chocs pluviométriques, cyclones). Ainsi, pour les PEIDs, quoique différenciés selon les territoires, les risques côtiers dans leurs deux dimensions d’exposition à la montée du niveau de la mer et d’intensification de l’intensité de l’activité cyclonique revêtent une importance particulière (Goujon et Magnan, 2018).

III- L’IVPCC, un outil d’aide à la décision capable de faire émerger des recommandations en matière de politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

La grande vulnérabilité au changement climatique des PEIDs doit inviter par conséquent les décideurs à s’inscrire clairement et durablement dans une démarche de politiques d’atténuation et d’adaptation.

En premier lieu, en termes d’atténuation, il s’agit de contenir la vulnérabilité structurelle elle-même en agissant à deux niveaux. D’abord, au niveau global, avec le renforcement et l’application des accords internationaux pour réduire les émissions de gaz à effets de serre et donc réduire les risques physiques associés à la vulnérabilité. Ensuite, au niveau local, avec le maintien ou la restauration de la capacité de charge territoriale, notamment à travers la protection du capital naturel (maintien des ressources en eau, préservation de la biodiversité terrestre et marine, préservation des sols et des forêts, protection des littoraux, …) à la base même de la soutenabilité d’un développement par le tourisme (Hall et al., 2015).

En second lieu, dans la mesure où il semble aujourd’hui trop tard pour éviter une partie du réchauffement climatique, il est nécessaire de mettre en place des politiques d’adaptation pour renforcer la résilience des territoires face aux conséquences du changement climatique. Compte tenu des spécificités des petits espaces insulaires, l’accent doit être mis en particulier sur la gestion des risques (santé humaine, gestion des inondations des zones côtières, prévision et anticipation des phénomènes extrêmes, …) et sur l’aménagement du territoire. Par ailleurs, conformément aux travaux de Dogru et al. (2019), la construction d’une capacité d’adaptation « pro-active » n’est envisageable que pour les économies ayant les moyens et les institutions adéquates : il existe en effet une corrélation forte entre niveau de développement et résilience. Cette caractéristique, combinée avec le coût nécessairement plus élevé des politiques publiques en contexte insulaire, renvoie inévitablement au besoin d’assistance internationale.

Pour conclure, il apparaît de plus en plus évident que les territoires insulaires ne pourront plus miser sur le tourisme de masse de type « sea, sand and sun » mais devront faire le choix d’un tourisme de niches (écotourisme, agrotourisme, tourisme culturel, tourisme médical, tourisme sportif, …), donc de plus petite dimension, en accord avec l’évolution rapide de la demande touristique internationale (Dogru et al., 2016). En d’autres termes, la spécialisation touristique telle qu’elle est conçue traditionnellement, c’est-à-dire le tourisme comme moteur quasi-exclusif du développement économique, est une stratégie peu compatible avec le « nouveau monde » redessiné par le changement climatique.

Bibliographie :

– Baldacchino, G. and D. Milne (eds) (2000). Lessons from the political economy of small islands: the resourcefulness of jurisdiction, Basingstoke: Macmillan.

– Bellec, S., 2016, « La carte du tourisme local en Province Nord de la Nouvelle-Calédonie : une stratégie de diversification économique au service du développement durable », dans J.F. Hoarau (eds), Spécialisation touristique et vulnérabilité, Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, 171-188.

– Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R., Richard, S., Tol, J., 2006, « A general equilibrium analysis of climate change impacts on tourism », Tourism Management, 27(5), 913-924.

– Bertram, G., Poirine B., 2007, « Island Political Economy », in G. Baldacchino (ed.), A World of Islands : an island studies reader, Canada and Malta, Institute of Island Studies and Agenda Academic, 332-378.

– Bertram, G. Watters, R.F., 1985, « The MIRAB economy in South Pacific microstates », Pacific Viewpoint, 26(3), 497-519.

– Blancard, S., Hoarau, J.F., 2016a, « Les petites économies insulaires en développement. Des territoires particulièrement vulnérables sur le plan économique ? », Revue économique, Presses de Sciences-Po, vol. 67(1), pages 117-142.

– Blancard, S., Hoarau, J.F., 2016b, « La détermination d’un optimum touristique à travers la construction d’un Indicateur multidimensionnel de Pénétration Touristique pour les économies insulaires », dans J.F. Hoarau (eds), Spécialisation touristique et vulnérabilité, Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, 229-254.

– Brida, J.G., Cortes-Jimenez, I., Pulina, M., 2014, « Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review », Current Issues in Tourism, On line.

– Burns, W.C.G., 2000, « The impact of climate change on Pacific island developing countries in the 21st Century », dans A. Gillespie and W.C.G. Burns (eds), Climate change in the South Pacific: Impacts and responses in Australia, New Zeland and small island states, 233-250.

– Butler, R.W., 2011, Tourism area life cycle, Contemporary Tourism Reviews, Goodfellow Publishers Ltd, Oxford, 1-33.

– Closset, M., Feindouno, S., Guillaumont, P., Simonet, C., 2018, « A Physical Vulnerability to Climate Change Index: Which are the most vulnerable developing countries? », Ferdi Working paper P213, octobre.

– Dogru, T., Bulut, U., Sirakaya-Turk, E., 2016, « Theory of vulnerability and remarkable resilience of tourism demand to climate change: Evidence from the Mediterranean basin »,Tourism Analysis, 21(6), 645–660.