Forgé et promu par le juriste et activiste sud-africain, Kabir Bavikatte, le concept de droits bioculturels est le résultat d’un effort d’interprétation et de construction autour d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, de décisions rendues par des juridictions ou quasi-juridictions internationales, de recommandations des organes conventionnels de protection des droits de l’homme et de dispositions et jurisprudences régionales et nationales. Il s’agit d’un « faisceau » de droits conçu de manière à mieux protéger les intérêts collectifs des peuples autochtones et populations locales, mais aussi – et c’est ce qui en fait assurément toute la singularité – de mieux protéger l’humanité (ou la communauté biotique dans son ensemble) à travers la préservation des activités, pratiques, savoirs et valeurs des peuples autochtones et communautés locales liés à leur rôle supposé d’intendants (« steward ») de la nature. Récemment consacrés par une décision importante de la Cour constitutionnelle de Colombie, les droits bioculturels, qui s’inscrivent aussi dans la dynamique initiée par la réflexion sur les communs, permettent d’interroger à nouveaux frais un certain nombre de thématiques importantes qui se situent au croisement du droit de l’environnement et des droits et libertés fondamentaux : la capacité des droits fondamentaux à répondre aux crises environnementales sans intégrer un volet de « devoirs » ; l’aptitude des systèmes juridiques contemporains à tenir compte d’ontologies non occidentales ; la nécessité de concevoir un cadre juridique intégré pour permettre à la fois un contrôle des communautés autochtones et locales sur leurs ressources et savoirs traditionnels associés et assurer une gestion efficace de l’environnement ; enfin, l’enjeu, d’ontologie politique, de constitution de nouveaux sujets de droit, qui va de pair avec la reconnaissance des « droits de la nature », et qui interroge directement le statut éthico-politique des peuples autochtones et communautés locales dans l’Anthropocène.

![]()

Fabien Girard est maître de conférences à la Faculté de droit de Grenoble (UGA), membre du Centre de Recherches Juridiques (Grenoble – UGA). Ses travaux se situent à l’intersection de la propriété, de l’agrobiodiversité et des droits des populations locales. Son dernier ouvrage, The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity (avec C. Frison), a paru chez Routledge en 2018.

Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels[1]

I. La genèse des droits bioculturels : de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement.

A. Des droits « tribaux » aux droits sur les « ressources traditionnelles ».

B. Les communautés autochtones et locales, intendantes de la nature.

II. La physionomie des droits bioculturels : de l’autodétermination à l’intendance de la nature

A. Les fondements des droits bioculturels.

1) Fondements textuels.

2) Fondements jurisprudentiels.

B. Le contenu des droits bioculturels.

1) Droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles.

2) Le droit à l’autodétermination.

3) Les droits culturels.

4) Le devoir d’intendance.

III. Les défis des droits bioculturels : du devoir d’intendance à la subjectivité juridique.

![]()

<IMAGE 1 : https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/ambalavao-madagascar-december-11-2013-rice-407635330>

1.— Plutôt que d’affronter directement les communs dans leur nature polymorphe et transdisciplinaire, on aimerait plutôt ici en décrire l’un des aboutissements récents dans le champ des droits fondamentaux. Mais qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit moins ici d’une contribution massive et éclatante, que d’une contribution diffuse mais néanmoins omniprésente à une construction avant tout doctrinale qui commence à recevoir ses premières traductions positives.

Quant aux liens avec les droits et libertés fondamentaux, ils sont à la fois nombreux et ténus, car les droits bioculturels permettent assurément d’observer le droit international des droits de l’homme en mouvement dans sa confrontation aux enjeux environnementaux et d’assister au rôle de la doctrine et de la pratique dans la théorisation d’éléments disparates et la constitution de nouvelles catégories juridiques opérationnelles ; de conduire aussi à nouveaux frais le débat sur la place des devoirs dans la théorie des droits humains et d’entamer une réflexion sur les soubassements éthiques des droits fondamentaux, en particulier leur capacité à intégrer des valeurs non instrumentales et moins anthropocentriques au nom des intérêts de la communauté biotique[2] ; enfin, d’ouvrir une réflexion moins inédite, mais néanmoins nécessaire, sur la place des « droits collectifs » et « droits de groupe » au sein des droits humains et leur acclimatation dans un système à prétention universaliste.

2.— Avec les droits bioculturels, on entre dans le domaine des catégories juridiques naissantes, non encore consacrées en droit international, même si on signalera quelques références discrètes aux « protocoles communautaires » – encore appelés « protocoles bioculturels communautaires »[3] – qui leur sont étroitement associés et même si une décision récente et audacieuse de la Cour constitutionnelle colombienne[4] paraît les promettre à un avenir juridique radieux. On verra en tout cas dans ces évolutions la confirmation que les droits bioculturels ne sont pas qu’une opinion de iure condendo[5], mais bien le résultat d’un effort d’interprétation et de construction autour d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, de décisions rendues par des juridictions ou quasi-juridictions internationales, de recommandations des organes conventionnels de protection des droits de l’homme, ainsi que de dispositions et jurisprudences régionales et nationales. Les droits qui composent le « faisceau » des « droits bioculturels » – puisqu’il s’agit, selon leurs promoteurs d’un « panier » de droits – existent néanmoins déjà et bénéficient d’une reconnaissance plus ou moins assurée en droit international. Mais, c’est leur interaction et leur ambition intégrative qui ne serait pas reconnue, de même que la singularité de leur régime juridique articulé autour d’un devoir central : celui d’assurer une bonne gestion ou intendance de la nature.

3.— Car disons-le, le concept de droits bioculturels, forgé et promu par Kabir Bavikatte, juriste de l’environnement, activiste et fondateur de l’ONG Natural Justice[6], était avant tout destiné à saisir de manière intégrée ce qu’on a appelé « des dynamiques juridiques anciennes amorcées dans le sillage de la Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 »[7] ; et à porter aussi la voix et les intérêts des « communautés autochtones et locales »[8] dans les débats internationaux sur les droits des communautés locales « traditionnelles »[9] et peuples autochtones et la protection de l’environnement. Se dévoile d’ailleurs ici le double fondement qui fait toute l’originalité des droits bioculturels comme faisceau de droits destiné à maintenir le rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection de l’environnement (ce qu’on appelle aussi leur « ethic of environmental stewardship ») [10] : d’une part, une meilleure protection des intérêts collectifs des peuples autochtones et populations locales ; de l’autre, la protection plus générale de l’humanité (ou de la communauté biotique dans son ensemble), à travers la préservation des activités, pratiques, savoirs et valeurs des peuples autochtones et communautés locales liés à leur rôle supposé d’intendants[11] (« steward ») de la nature. La singularité de la construction découle donc de ce que peuples autochtones et communautés locales sont protégés non en tant que tels, mais en tant que leurs activités et leurs valeurs sont instrumentalement liées à la protection de l’environnement. Ce lien instrumental est particulièrement visible à l’article 8(j) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui stipule, sous un certain nombre de réserves, que chaque Partie contractante « préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique »[12].

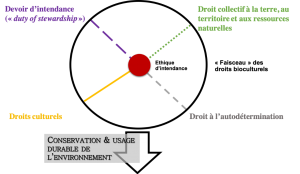

4.— Quant au faisceau lui-même, il est composé de plusieurs droits déjà reconnus ou en voie de reconnaissance au profit des peuples autochtones et communautés locales, auxquels s’ajoute un devoir particulier qui accuse encore la singularité de proposition dans le cadre actuel des droits fondamentaux.

De manière synoptique, le panier de droits comprend : (i) le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles ; (ii) le droit à l’autodétermination, entendu principalement ici dans sa dimension « interne »[13], i.e. le droit des communautés à l’autonomie et à s’administrer elles-mêmes ; (iii) les droits culturels. Enfin, le faisceau comporte (iv) un « devoir d’intendance » qui découle de l’« ethic of stewardship » associée aux pratiques, valeurs et modes de vie des populations locales. Comme permet de le voir le schéma suivant (schéma n° 1), qui souligne aussi le rôle nodal de l’éthique d’intendance (« stewardship »), les droits et le devoir qui forment le faisceau des droits bioculturels ont bien pour fondement (et finalité) principal la conservation et l’utilisation durable de l’environnement.

![]()

Schéma n° 1 – Représentation du « faisceau » des droits bioculturels[14]

5.— La construction théorique croise de manière évidente deux discours particulièrement présents, à l’échelle internationale, à l’appui des revendications des peuples autochtones et communautés locales. Le premier, qui s’inscrit dans un contexte de rejet progressif de la figure coloniale et néocoloniale du « primitif » pauvre, sous-développé et marginalisé[15], souligne que les populations locales peuvent prendre en charge leur destin sur un territoire donné, ce d’autant plus qu’elles l’occupent de longue date et, à travers leurs institutions, exercent une forme de souveraineté. Quant au second, il postule, à la faveur d’une révision du récit dépréciatif des populations locales comme ennemies de la nature[16], « […] que les solutions à la crise environnementale globale ne peuvent venir que des communautés autochtones et locales qui ont historiquement fait la preuve de leur capacité à tirer parti de leur milieu sans le dégrader »[17].

6.— Nous voudrions montrer ici que, sans être inexacte, cette lecture est un peu étroite ; que si, en effet, les droits bioculturels s’inscrivent dans une dynamique de renouvellement du cadre de la conservation et des politiques de développement et d’élargissement des droits des peuples autochtones et communautés locales, ils sont inséparables d’une série d’enjeux et de transformations contemporaines qui interrogent la capacité des droits fondamentaux à répondre aux crises environnementales sans intégrer un volet de « devoirs », l’aptitude des systèmes juridiques contemporains à tenir compte d’ontologies non occidentales (et donc à répondre véritablement aux revendications portées par les peuples autochtones, mais aussi un grand nombre de communautés locales à travers le monde, y compris en Occident) et la nécessité de concevoir un cadre juridique intégré pour permettre à la fois un contrôle des communautés autochtones et locales sur leurs ressources et savoirs traditionnels associés et assurer une gestion efficace de l’environnement – et ce sans essentialisation ni romantisation ou instrumentalisation. Un dernier enjeu, qu’on qualifiera d’ontologie politique, porte sur la constitution de nouveaux sujets de droit que le débat sur les « droits de la nature » a contribué à porter au premier plan, et il interroge aujourd’hui aussi le statut éthico-politique des peuples autochtones et communautés locales dans l’Anthropocène[18].

Cette mise en abîme, qui souligne les insuffisances des droits occidentaux et la nécessaire « défragmentation »[19] tant du droit international que des droits nationaux en matière d’environnement, de culture et de ressources naturelles, est à mettre au crédit des droits bioculturels qui, pour ces raisons, et quelles qu’en soient les insuffisances et les dangers, méritent d’être pris en sérieux.

7.— On en propose une étude approfondie dans les lignes qui suivent, en gardant pour prisme la série de défis qui accompagne l’entrée des droits contemporains dans l’ère de l’Anthropocène et la nécessité d’acclimater des éthiques moins anthropocentriques au sein des droits fondamentaux. Pour ce faire, on offre une présentation du développement des droits bioculturels, de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement (§1) ; elle-même suivie d’une étude de la physionomie des droits bioculturels, de l’autodétermination à la question de l’intendance de la nature (§2). On examine dans un dernier temps les défis que posent les droits bioculturels, en particulier les enjeux liés au devoir d’intendance et à la subjectivité juridique (§3).

I. La genèse des droits bioculturels : de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement

8.— Si la conceptualisation des « droits bioculturels » est due, pour l’essentiel, au travail de Kabir Sanjay Bavikatte[20], elle n’a pu s’accomplir sans le travail pionnier de quelques auteurs sur ce qu’on a pu appeler les droits « tribaux » et les droits sur les « ressources traditionnelles » (A). Elle a également bénéficié d’une série de transformations au plus long court et sans doute plus discrètes qui ont contribué à faire émerger, dans la rhétorique des organisations internationales et des acteurs du développement, l’idée de communautés locales et autochtones comme « intendantes de la nature » (B).

A. Des droits « tribaux » aux droits sur les « ressources traditionnelles »

9.— Seul ou avec les quelques collègues – activistes ou universitaires – qui l’ont suivi depuis le développement de Natural Justice jusqu’à l’accompagnement du groupe des États africains dans le cadre des négociations du Protocole de Nagoya[21], Kabir Bavikatte a eu maintes fois l’occasion de s’exprimer sur les courants et auteurs qui l’ont guidé dans la conceptualisation des droits bioculturels. On aura l’occasion de s’y attarder à la subdivision suivante, mais il faut peut-être d’emblée insister ici sur le rôle joué par une poignée d’universitaires, tels Tom Greaves, Tewolde Egziabher et surtout Darrell Addison Posey[22], particulièrement sensibles à la situation des populations des Suds, et qui, dans un contexte de profonde refonte du régime international des ressources génétiques, ont souhaité œuvrer au développement de mécanismes juridiques ad hoc susceptibles de mieux protéger les ressources génétiques et savoirs traditionnels associés des populations locales.

10.— Dans les années qui ont suivi l’adoption, en 1983, de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques et la consécration de la notion de « patrimoine commun de l’humanité »[23], il est assez rapidement apparu un déséquilibre dans le régime international de protection de la biodiversité. Censé permettre de maintenir, dans un contexte de prise de conscience de l’érosion rapide de la biodiversité, un flot suffisant de germoplasme (ressources génétiques) pour garantir l’innovation variétale tout en fixant des règles de « réciprocité » et de « consentement préalable » sous le contrôle des États érigés en fidéicommissaires, il a surtout permis aux pays industrialisés de continuer de puiser sans contrepartie dans les centres de diversité du Sud, de faire protéger leurs innovations végétales par des droits de propriété intellectuelle et de les exploiter ensuite commercialement dans l’ensemble du monde[24]. Pour mettre fin à ce qui continuait d’être perçu comme une forme d’injustice de la part des pays des Suds[25], et dans un contexte de diffusion internationale du brevet[26], la communauté internationale a accepté de reconnaître « les droits souverains » des États sur les ressources présentes sur leur territoire et donc la nécessité pour les États utilisateurs de ressources de respecter des règles d’Accès et de Partage des Avantages (APA) et des règles fixées d’un commun accord. C’est le progrès considérable qu’accomplit la CDB, adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.

L’autre changement de taille, c’est la reconnaissance, dès le Préambule de l’instrument international, du fait qu’un « grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendant étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions » et de la nécessité « d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments »[27].

11.— L’article 8(j), dont les stipulations s’efforcent de donner effet utile à cette déclaration d’intention, constitue assurément une avancée notable, en imposant aux États « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra […] » et « [s]ous réserve des dispositions de sa législation nationale », de respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales, d’en favoriser « l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques » et d’encourager « le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ». Mais, outre son caractère « programmatoire »[28] – qui a conduit la grande majorité des États au plus grand immobilisme en matière de procédures d’APA au profit des peuples autochtones et communautés locales[29] – et son caractère vague[30], le texte de la CDB restait surtout totalement silencieux sur le sort à réserver aux « ressources génétiques » éventuellement « détenues » par les communautés locales et autochtones pour lesquelles les États ne sont même pas « invités » à recueillir l’accord ou assurer la participation des « détenteurs », pour ne rien dire du partage équitable des avantages[31]. Ainsi, face au large consensus international louant la « bioprospection »[32] comme promesse d’innovation par l’usage combiné du matériel biologique et des savoirs traditionnels associés, des activistes puis des universitaires ont commencé à dénoncer avec vigueur la « biopiraterie »[33] organisée par le régime international des ressources génétiques[34].

12.— Dans les premières années qui suivent son entrée en vigueur, la CDB est donc naturellement l’objet de critiques virulentes qui conduisent quelques auteurs pionniers à proposer des solutions techniques ambitieuses, qui convergent toutes dans la volonté « d’ériger une barrière contre l’utilisation et l’appropriation, par des tiers, des innovations produites par les agriculteurs/les communautés sans leur consentement et sans partage des avantages »[35]. Méritent particulièrement d’être signalées la proposition de Greaves suggérant de créer des droits « tribaux » ou « communaux »[36] et celle de Egziabher pressant la communauté internationale de reconnaître des « droits intellectuels communautaires »[37]. Ce n’est pas lieu d’en examiner les vertus et surtout les faiblesses[38]. Tout au mieux peut-on dire que, en même temps qu’elles soulignent la nécessité de mieux protéger les ressources, innovations, savoirs et pratiques de populations locales, elles reproduisent le biais en partie réductionniste de la CDB. C’est ce qu’avait bien compris l’ethnobiologiste Darrell A. Posey, l’un des premiers grands défenseurs des droits des peuples autochtones, dont la théorie des « droits sur les ressources traditionnelles » s’efforçait justement de dépasser la logique d’appropriation et de marchandisation à laquelle beaucoup d’auteurs paraissaient jusqu’alors condamner les populations locales.

13.—La force de Posey, aux travaux duquel est venu par la suite s’associer le juriste anglais Graham Dutfield[39], est d’avoir mis en lumière la double philosophie qui parcourt la CDB et d’en avoir tiré des enseignements sur les évolutions possibles du cadre international de protection des communautés locales. D’un côté, certes, la CDB poursuit un projet qu’on a justement qualifié de néo‑libéral : ressources génétiques et savoirs traditionnels sont appréhendés dans leur valeur marchande, que les communautés locales et peuples autochtones peuvent échanger sur le marché de la biodiversité en contrepartie d’avantages monétaires et non monétaires. Les ressources et savoirs transférés aux bioprospecteurs servent à développer de nouvelles technologies pour le bien de l’humanité, tandis que les avantages qui reviennent aux communautés sont censés jouer comme leviers incitatifs à la préservation de la biodiversité, tout en contribuant à leur développement[40]. D’un autre côté, toutefois, et c’est tout le mérite de Posey de l’avoir montré, la CDB porte une vision moins économiste et utilitariste que dévoile la reconnaissance explicite et insistante de l’« incarnation » des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales dans des modes de vie, leur rôle aussi dans la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique[41]. L’Agenda 21, plan d’action pour le XXIe siècle, également adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992[42], énonce d’ailleurs nettement, dans son Principe 26, que les « populations autochtones et leurs communautés » « […] ont développé au cours des générations une connaissance scientifique traditionnelle et holistique de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement »[43]. Au titre des objectifs, les gouvernements et les organisations internationales sont invités à reconnaître « leurs valeurs, connaissances traditionnelles et pratiques de gestion des ressources en vue de promouvoir un développement écologiquement rationnel et durable »[44] et à reconnaître le fait que « la dépendance traditionnelle et directe à l’égard des ressources renouvelables et des écosystèmes, y compris les récoltes durables, continue d’être essentielle pour le bien-être culturel, économique et physique des populations autochtones et de leurs communautés »[45]. Il ne s’agit plus ici de consacrer ce qui pourrait s’apparenter à des droits de propriété intellectuelle des populations locales sur les ressources génétiques et savoirs associés qu’elles détiennent, mais bien de protéger des valeurs, connaissances et pratiques associées à un mode de vie, en tant que ce dernier est lui-même fondé sur des rapports particuliers à la terre et aux ressources naturelles et s’avère positivement lié au développement de ces populations et à la protection de l’environnement.

14.—Notant ainsi les fortes tensions traversant la CDB, mais aussi la Déclaration de Rio et l’Agenda 21[46], Posey proposait de les exploiter pour faire triompher, à l’échelle internationale, le volet le plus protecteur des peuples autochtones[47]. Pour ce faire, il lui paraissait urgent et indispensable de renoncer à appréhender les savoirs traditionnels à travers le prisme des droits occidentaux, sans tenir compte de la manière dont les systèmes juridiques autochtones conçoivent la propriété[48]. Il lui semblait surtout inapproprié et dangereux de positionner le débat sur le seul terrain de l’appropriation : ce que désirent les populations locales – et ce dont elles ont besoin –, ce n’est pas (ou pas seulement) la commercialisation de leur savoirs et ressources génétiques, mais bien au contraire la possibilité de dire « non » à la privatisation et la commercialisation, i.e. de choisir si, comment et avec qui elles partagent telle ou telle partie de leur patrimoine. Investis de valeurs multiformes, attachés indéfectiblement à leur identité et conditions indispensables de la continuité de la communauté[49], ressources et savoirs traditionnels[50] ne peuvent être réduits sans péril à leur seule valeur marchande[51]. Si on suppose du reste que les populations locales ont, du fait de leur attachement à la terre et leurs ressources, un rôle crucial à jouer dans la préservation de l’environnement, il convient ainsi de défendre non point tant la propriété immatérielle des communautés sur leurs ressources et savoirs que leur autonomie dans la gestion des éléments de leur culture et de leur environnement naturel. De fait, les « traditional resources rights » – droits sur les ressources traditionnelles –, dont Posey fait la proposition au milieu des années 1990, sont avant tout un appel à une plus grande autonomie des populations locales, ce qu’il qualifie de « droit à l’autodétermination », et qui constitue le noyau dur de sa construction. Le « de facto self-determination », comme il l’appelle encore autrement[52], c’est avant tout un faisceau de droits qui permet aux communautés de contrôler leurs culture, savoirs, pratiques, traditions, mais qui ne saurait être effectif sans une reconnaissance préalable des droits sur la terre et le territoire[53]. L’un ne saurait aller sans l’autre[54]. En tant que l’un des fondateurs du concept de « diversité bioculturelle » qui met en évidence les liens indissociables entre la diversité de la culture et la diversité biologique[55], Posey a toujours insisté sur la nécessité de protéger ensemble territoires, terres et ressources, d’une part, et cultures, pratiques, langages et traditions, de l’autre[56]. Pour assurer la protection de l’identité des peuples autochtones et communautés locales et ne pas compromettre leur survie, il importe donc de promouvoir une approche intégrée[57]. La reconnaissance des droits sur les ressources est une nécessité, mais elle est inséparable d’une reconnaissance plus large du droit d’accès à la terre qui en est le support, et des droits sur la culture qui est en interaction constante avec la biodiversité.

Retour en haut

B. Les communautés autochtones et locales, intendantes de la nature

15.— Adossé au concept naissant de diversité bioculturelle, le concept de « droits sur les ressources traditionnelles » porte sur la scène internationale un discours nouveau sur la nécessité d’offrir aux communautés locales et peuples autochtones une protection intégrée de leurs ressources et savoirs traditionnels, mais aussi de leurs terres, territoires et cultures. Si la démarche est novatrice, elle ne place pas encore les populations locales au centre des enjeux de conservation[58]. Ce changement de prisme, qu’accomplit formellement la proposition de « droits bioculturels », ne devient en réalité possible que parce que se développent parallèlement de nouveaux discours sur le rôle des populations locales dans « l’intendance de la nature ». La figure du peuple autochtone ou de la communauté locale porteur d’une « ethic of stewardship » est, en effet, très présente dans quatre mouvements qui se déploient entre les années 1980 et le début du XXIe siècle[59] : le mouvement post-développement, la critique du modèle dit « fortress conservation », les « commons », enfin le mouvement en faveur du droit des peuples autochtones.

16.— Dans les années 1970-1980, la rencontre des notions de capital, de progrès et de technologies ouvre une période de certitude qu’on a appelé le « développement ». Selon ces principes sous-jacents, les prescriptions produites par les grandes institutions comme la Banque mondiale et les grandes universités occidentales doivent permettre, à terme, à coup d’investissements majeurs et de nouvelles technologies, de transformer activement les « sociétés traditionnelles » en « sociétés modernes »[60]. Ces principes ont notamment guidé, entre les années 1970 et 1980, de larges projets destinés à profondément transformer les agricultures des PED et des pays les moins avancés, et ont conduit à une large intensification de la production, à un usage massif de variétés améliorés à haut rendement et à l’emploi d’intrants à grande échelle – ce qu’on a appelé la Révolution Verte[61]. Le mouvement du développement a rapidement rencontré ses critiques, venues respectivement des camps libéral, marxiste et poststructuraliste[62]. Mais il faut surtout souligner l’importance de la critique issue du « post-développement », qui va plus loin que les premiers en ne s’interrogeant plus seulement sur les alternatives de développement, mais en recherchant directement des alternatives au développement[63]. La première grande vertu du post-développement a été de questionner la place nodale du développement dans les représentations de la réalité sociale en Afrique, en Asie et en Amérique latine, de remettre aussi profondément en cause la configuration du savoir et du pouvoir par les experts internationaux, tout en ouvrant un nouvel espace discursif pour construire de nouveaux projets en rupture avec le développement. Autre apport de poids que résume Arturo Escobar, le post‑développement a pu suggérer que « les idées les plus utiles en termes d’alternatives pouvaient être obtenues à partir des connaissances et des pratiques des mouvements sociaux […] »[64]. Le constat dramatique de la pauvreté et des désastres environnementaux causés par les projets de développement – dont l’exemple symptomatique reste sans doute la Révolution Verte en Inde[65] –, alimente une pensée contre-hégémonique qui commence à faire le lien entre protection de l’environnement et l’activité subalterne et jusque-là invisible des communautés rurales, des paysans et des peuples autochtones.

17.— Ce premier changement se double d’une évolution notable des sciences de la conservation. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les administrations coloniales installées dans le Sud global ont commencé à prendre conscience des conséquences néfastes de l’exploitation massive de l’environnement sur lequel reposait leur système économique et social[66]. Elles ont, en réaction, fait de l’environnement, à la fois un capital à exploiter de manière extensive pour répondre aux besoins des empires et une nature « vierge » et « sauvage » à préserver à tout prix des activités jugées destructrices des populations locales. Ce cadre, imprégné d’idées passablement contradictoires et parfois racistes[67], aboutit à la mise en place du modèle dit « fortress conservation » (ou « fences and fines approach »)[68] dont le Parc national Yellowstone, créé en 1872 dans le Montana, est souvent présenté comme le parangon. Les aires protégées doivent restées vierges de toute activité humaine (« pristines »), et la législation qui se met progressivement en place – alimentée par une science coloniale qui voit dans les peuples et communautés locales une menace directe à la survie des écosystèmes –, transforme les chasseurs en braconniers, les bûcherons en délinquants et les paysans en ennemis de la conservation[69]. Les conséquences de ce modèle ont été souvent dramatiques pour les populations locales. La création de vastes aires protégées, que ce soit en Amérique, en Australie, en Asie ou en Afrique, n’a, en effet, été possible que par « le déplacement forcé et la décimation des peuples autochtones, à l’origine de nombreuses violations des droits civils, économiques et culturels […] »[70]. En 2016, la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones soulignait ainsi qu’environ 50% des aires protégées existantes avaient été créées sur les terres et territoires traditionnellement détenus par les peuples autochtones[71].

18.— Le modèle commence à être remis en cause à partir du début des années 1980[72], à la fois en raison, d’un réajustement des politiques de « développement », du constat de son ineffectivité[73] en matière environnementale et d’une mise en visibilité, qui va de pair avec les critiques du développement[74], du rôle essentiel des peuples autochtones et communautés locales dans la protection de l’environnement[75]. Dans les deux décennies qui suivent, la littérature souligne ainsi, avec plus de force, l’importance des savoirs agroécologiques locaux, mais aussi des institutions traditionnelles, droits coutumiers et systèmes éthiques en accord avec les contextes écologiques locaux pour la protection et le maintien des espaces protégés. Posey a également contribué à faire évoluer les idées chez les conservationnistes en mettant en lumière l’existence d’une relation mutuelle, durable et bénéfique entre certaines populations locales et l’environnement. Insistant sur les liens indissociables entre nature et culture[76] – au cœur du concept de diversité bioculturelle qu’il a contribué à populariser[77] –, il n’a cessé de souligner, ce qu’admettent aujourd’hui largement l’ethnoécologie et l’ethnobiologie[78], la centralité de l’environnement dans les pratiques et croyances d’un grand nombre de peuples autochtones et communautés locales. Comme le disait aussi Luisa Maffi, ces communautés et peuples « savent que leur vie et leur futur immédiat – ainsi que le bien-être des futures générations – dépendent de l’environnement dans lesquels ils vivent et de la biodiversité dont ils dépendent étroitement »[79]. Parce que, pour nombre de ces populations, tout dans la nature est interconnecté et interdépendant, et parce qu’elles sont aussi étroitement dépendantes de l’environnement dans lequel elles vivent, elles ont développé une relation ou éthique particulière de soin ou d’intendance de la nature. Comme l’écrit Posey : « Indigenous and traditional peoples frequently view themselves as guardians and stewards of nature. Harmony and equilibrium among components of the cosmos are central concepts in most cosmologies »[80]. En 1992, la Recommandation 6 du Caracas Action Plan 1992, adoptée lors de la 4e édition du Congrès Mondial des Parcs de l’UICN[81], acte ce changement de philosophie que viennent confirmer l’Accord et le Plan d’action de Durban adoptés lors de la 5e édition du Congrès de l’UICN[82].

19.— Autre mouvement (et même école) qui a contribué à rendre visible l’activité des peuples autochtones et communautés locales et qui a, ce faisant, participé à la genèse intellectuelle des droits bioculturels, celui des « commons » ou « communs ». Le mouvement des « communs » [83] est avant tout associé au nom d’Elinor Ostrom, connue au-delà du cercle des économistes pour le prix de la Banque de Suède en sciences économiques qui lui a été attribuée en 2009, en récompense de ses travaux sur la gouvernance économique des « ressources communes » (en anglais : « common pool resources »). Son nom est indissociablement associé à celui de l’écologue et néomalthusien américain[84], Garrett Hardin, surtout célèbre pour un article publié en 1968 dans la revue Science : « The Tragedy of the Commons »[85]. Hardin a, malgré lui, contribué à populariser le terme de « commun »[86], et la première thèse d’Ostrom est une réfutation de l’argument articulé par Hardin en 1968 : un pâturage ouvert à tous, sur lequel chaque berger peut librement venir faire paître ses bêtes, est mécaniquement conduit au surpâturage, i.e. à l’épuisement de la fertilité du pré. Dans un « commun », notait-il – et c’est là que réside la « tragédie » – « chacun cherche à maximiser ses intérêts » et nul n’est incité à préserver la ressource commune[87]. Pour échapper à la tragédie, en contraignant chaque pâtre à intégrer à sa décision le coût de l’unité prélevée pour la collectivité, il n’est d’autre ressource que de recourir à la propriété publique ou privée.

20.— Dès 1970, des économistes de l’écologie pointaient l’erreur fondamentale d’Hardin : l’amalgame, niché au cœur de son raisonnement, entre « commun » et « libre accès »[88]. Dans ce dernier cas, comme le montre la production historique et ethnographique assez dense qui documente la gestion locale défectueuse des ressources qui suit une période coloniale ou postcoloniale d’intense centralisation[89], l’absence de règles de gestion et institutions (ou leur extrême faiblesse) compromet la gestion durable de la ressource commune[90]. Dans le premier cas, et c’est tout le mérite du travail d’Ostrom que de l’avoir décrit à partir d’études empiriques, les communautés sont capables de surmonter les problèmes d’action collective en s’auto-organisant, assurant ainsi la gestion à long terme des ressources communes (common-pool resources). Comme a pu le résumer Ostrom : « a surprisingly large number of individuals facing collective action problems do cooperate. Contrary to the conventional theory, many groups in the field have self-organized to develop solutions to common-pool resource problems at a small to medium scale »[91]. Le cadre ostromien, qui a été affiné au fil des années par l’économiste américaine et tous ceux qui se réclament de son œuvre, a pour point de départ les « principes de conception communs aux institutions durables »[92]. S’ils ne sauraient être analysés comme des conditions sine qua non devant être satisfaites pour garantir une gestion durable des communs[93], ils rappellent en tout cas que, pour qu’un cadre institutionnel de gouvernance soit efficace et durable, il doit susciter la confiance et la réciprocité entre les membres et être collectivement défini et appliqué par les membres eux-mêmes, en tenant compte des conditions locales et de la préservation de la ressource à long terme.

21.— Le dernier mouvement qui permet également de faire émerger les populations locales dans leur lien particulier à l’environnement, c’est le mouvement en faveur des droits des peuples autochtones qui a progressivement permis leur insertion dans le droit international des droits de l’homme et la reconnaissance des peuples autochtones, en droit international, mais aussi dans un nombre croissant de droits nationaux, en tant que véritables « sujets collectifs »[94]. On peut laisser de côté la Convention n° 107 de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales [95], qui, tout en reconnaissant des besoins spécifiques pour assurer la protection des droits fondamentaux des peuples autochtones, reflète principalement, comme le note James Anaya, « the premise of assimilation operative among dominant political elements in national and international circles at the time of the convention’s adoption. The universe of values that promoted the emancipation of colonial territories during the middle part of this century simultaneously promoted the assimilation of members of culturally distinctive indigenous groups into dominant political and social orders that engulfed them »[96]. Les changements ne se dessinent qu’à compter des années 1960, lorsqu’une jeune génération de femmes et d’hommes éduqués et fins connaisseurs des systèmes juridiques dominants commence à porter de nouvelles revendications, dont celle des peuples autochtones de continuer d’exister en tant que communautés distinctes avec des cultures et des institutions politiques enracinées dans l’histoire et jouissant de droits sur la terre. Anaya observe que, dès lors, les « Indigenous peoples articulated a vision of themselves different from that previously advanced and acted upon by dominant sectors »[97]. Grâce à la tenue de plusieurs conférences internationales et aux appels lancés aux grandes institutions intergouvernementales, ces efforts ont pu se transformer en véritable campagne, à laquelle universitaires et ONG sont, du reste, venus offrir un large écho[98] dans les années 1970. La fin des années 1980 marquent enfin l’adoption et l’entrée en vigueur du premier instrument international majeur, la Convention (n° 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, adopté en 1989[99]. La Convention est une révision de la Convention n° 107 dont elle vient d’abord rejeter la philosophie intégrationniste et assimilationniste.

22.— Le préambule s’ouvre sur des clauses particulièrement importantes, dont celle par laquelle la Conférence générale de l’OIT prend acte de l’aspiration à l’autonomie des peuples concernés[100] (à l’égard de leurs modes de vie, leurs institutions et leur développement économique) et à la préservation et au développement de leur identité, langue et religion. Surtout, les clauses du préambule permettent à la Conférence générale de l’OIT d’attirer l’attention « […] sur la contribution particulière des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle et à l’harmonie sociale et écologique de l’humanité […] »[101]. Outre l’obligation faite aux États de respecter « l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux […] »[102], la Convention leur impose la reconnaissance des droits de propriété et de possession sur les terres que les peuples tribaux et indigènes occupent traditionnellement. Par ailleurs, elle commande que des mesures soient prises, « dans les cas appropriés », « pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquels ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance »[103]. Par une stipulation particulièrement forte, les Parties contractantes sont, du reste, spécialement tenues de sauvegarder les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres – droits qui comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources[104]. S’ajoutent, enfin, les stipulations relatives aux mesures spéciales qui doivent être adoptées en vue de sauvegarder, notamment, la culture et l’environnement des peuples intéressés[105], l’obligation faite aux États, dans l’application de la Convention, « de reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles »[106] et de « respecter l’intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples »[107], ainsi que le droit des peuples intéressés de conserver leurs coutumes et institutions[108]. Par son étendue et sa vision holistique, qui souligne à la fois les liens indissociables entre les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources, et la nécessité de préserver les pratiques et valeurs traditionnelles et la culture, ainsi que la coutume et les institutions qui les médiatisent, la Convention n° 169 de l’OIT a constitué une étape décisive dans la reconnaissance internationale des droits de peuples autochtones. Par les liens qu’elle ébauche aussi entre les modes de vie de ces peuples et « l’harmonie écologique », elle a pu être naturellement perçue comme une contribution décisive à la notion de stewardship placée au cœur des droits bioculturels.

23.— Ces liens s’accusent d’ailleurs dans deux instruments ultérieurs. Le premier, la CDB qui, sans être étranger au mouvement que l’on vient d’étudier, n’intéresse pas exclusivement les peuples autochtones. Il en sera plutôt question dans la deuxième partie[109]. Le second, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007[110], qui approfondit considérablement les garanties de la Convention (n° 169) de l’OIT. Bien que non juridiquement contraignante, la Déclaration a largement contribué à la reconnaissance, à l’échelle nationale, des droits constitutionnels des peuples autochtones et des minorités ethniques[111]. Elle continue aussi d’inspirer les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme et les organes conventionnels des droits de l’homme[112], participant ainsi sans doute au développement d’un droit coutumier international[113]. Ces questions méritent un examen approfondi, que nous reportons au paragraphe suivant, mais il faut préciser ici que c’est dans le préambule que la Déclaration affirme de manière particulièrement forte le lien entre le mode de vie des peuples autochtones et la protection de l’environnement. L’instrument reconnaît, en effet, dans ses dispositions liminaires, que le « respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion »[114].

24.— Les quatre grands courants qui viennent d’être examinés ont contribué à faire émerger un récit productif faisant des communautés locales et des peuples autochtones des intendants de la nature. Ce récit se cristallise progressivement dans un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux aires protégées, à la conservation de la biodiversité et aux droits des peuples autochtones. C’est cette phase de cristallisation juridique qu’il convient désormais d’étudier attentivement en montrant comment elle a progressivement donné forme et substance à la catégorie des droits bioculturels.

Retour en haut

II. La physionomie des droits bioculturels : de l’autodétermination à l’intendance de la nature

25.— La mise en récit du rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la gestion de l’environnement, à laquelle contribue le post-développement, les communs, le mouvement en faveur des droits de peuples autochtones ou bien encore les sciences de la conservation, commence à recevoir une traduction juridique à la fin des années 1980. Le changement dans l’appréhension des populations locales est bien perceptible dans le texte de la CDB dont Posey remarquait la profonde ambiguïté[115], partagé qu’il est entre une vision économiste et utilitariste de la biodiversité et une vision plus holistique plaçant les peuples autochtones et communautés locales au centre du projet de préservation et d’usage durable des ressources génétiques et savoirs associés. La CDB constitue néanmoins une étape cruciale qui marque l’amplification d’une dynamique juridique alors récente en faveur de la protection de ces populations en leur qualité de steward/intendant de la nature. C’est cette dynamique, qui aboutit en définitive à l’éclosion des droits bioculturels, qu’il faut décrire, de manière à mettre en évidence les fondements des droits bioculturels (A), puis à en préciser le contenu (B).

A. Les fondements des droits bioculturels

26.— Même s’ils ont reçu une première consécration juridique récente et spectaculaire[116], les droits bioculturels sont avant tout attachés à la personne de Kabir Bavikatte dont il fait la proposition dans sa thèse de doctorat publiée en 2014[117]. On l’a déjà souligné, la proposition n’est pas simplement opinio doctorum ou opinion de iure condendo[118]. Elle s’appuie sur un riche matériau juridique existant, en droit international et en droit national, qu’elle réélabore de manière à montrer que de nouveaux droits de troisième génération sont en train d’apparaître sous nos yeux[119]. Il faut repartir de ce matériau, textuel et jurisprudentiel, qui a pu servir au travail de réélaboration normative, souligner aussi ce qui s’est produit depuis cette première formulation.

1) Fondements textuels

27.— La reconnaissance large du rôle d’intendance des communautés locales et peuples autochtones, à partir des années 1990, dans un grand nombre d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, est annoncée par le Rapport Brundtland, Our Common Future/Notre avenir à tous, rédigé par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations Unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, et publié en 1987[120]. Ce rapport est d’une grande importance, car outre qu’il souligne l’exemplarité des populations locales dans la gestion des ressources présentes dans les écosystèmes complexes des forêts, des montagnes et des terres arides, et le lien entre cette gestion exemplaire et un riche patrimoine de connaissances et d’expériences traditionnelles, il appelle à la reconnaissance des droits de ces communautés comme moyen de maintenir leur mode de vie soutenable traditionnel[121]. Le rapport notait, de manière frappante, soulignant en termes particulièrement forts la nécessité d’une approche intégrée, que :

Le point de départ d’une politique juste et humaine à l’égard de ces groupes consiste à reconnaître et à protéger leurs droits traditionnels sur leurs terres et les autres ressources qui assurent leur mode de vie – droits qu’ils sont susceptibles de définir en des termes qui n’ont rien à voir avec les systèmes juridiques ordinaires. Les institutions de ces groupes, qui réglementent les droits et les obligations, jouent un rôle capital dans le maintien de l’harmonie avec la nature et de la conscience de l’environnement, caractéristiques du mode de vie traditionnel. Par conséquent, la reconnaissance des droits traditionnels doit aller de pair avec des mesures tendant à protéger les institutions locales qui inculquent la responsabilité de l’utilisation des ressources. Cette reconnaissance doit aussi donner aux communautés locales la possibilité d’intervenir dans les décisions prises au sujet de l’utilisation des ressources dans leur région[122].

28.— Le troisième Sommet de la Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, constitue, on l’a dit, une étape fondamentale vers la reconnaissance positive du rôle d’intendance des populations locales et a été analysé comme un moment décisif dans la consolidation des fondements des droits bioculturels[123]. Parmi les documents adoptés durant cette période, on doit mentionner la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement[124], dont le Principe 22 reconnaît que « [l]es populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles » et invite les États à « reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable »[125]. Pareillement, l’Agenda 21, le plan d’action volontaire développé à l’occasion du Sommet de Rio, appelle les États à prendre leurs responsabilités à l’égard de l’environnement, en respectant les droits des peuples autochtones de participer dans la gestion de leurs territoires et en contribuant à la préservation et la promotion de leurs valeurs, savoirs traditionnels, pratiques de gestion qui ont un rôle à jouer en vue de la « promotion d’un développement écologiquement rationnel et durable » [126]. La CDB vient parachever l’ouvrage de manière forte[127]. Premier instrument international juridiquement contraignant reconnaissant tout à la fois le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation et l’usage durable de l’environnement, il souligne aussi expressément, dans ce cadre, l’importance de leur connaissances, innovations et pratiques pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique aux articles 8(j) et 10(c)[128]. Il faut toutefois redire ici la grande faiblesse de ces deux stipulations qui sont inhabituellement restrictives et conservent un caractère largement « programmatoire »[129]. Les États ont « le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources […] »[130], et même s’ils n’en sont pas les « propriétaires », ils ont le pouvoir de réglementer l’accès aux ressources génétiques[131] et donc de reconnaître, dans leur législation, les droits réels ou des mécanismes de contrôle sur ces connaissances au profit de tel ou tel groupe. L’article 8(j) ne s’achemine que timidement vers le devoir. C’est, en effet, sous fortes réserves (« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : […] (j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale […] »)[132], que les États respectent, préservent et maintiennent les « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».

29.— Par ailleurs, en incitant les États à favoriser « l’application sur une plus grande échelle » des connaissances, innovations et pratiques des peuples autochtones et communautés locales, l’instrument international s’inscrit incontestablement dans le grand récit – qu’on appellera économie de la promesse[133] – de la bioprospection[134]. Les ressources biologiques et savoirs associés sont extraits de leur contexte social et culturel et réduits à leur seule valeur technologique et marchande, au nom du progrès général de l’humanité et du développement économique des communautés locales et peuples autochtones[135]. De fait, comme nous l’avons observé plus haut, le texte de la CDB oscille entre une approche qu’on pourrait qualifier de « propriétaire » de la biodiversité,[136] en phase avec les vieux dogmes du développement[137] qui imputent les carences dans la gestion de l’environnement à des conditions de sous-développement[138], et une approche plus moderne, « d’intendance » (« stewardship »)[139], qui valorise le rôle de « gardien » des populations locales et s’efforce d’élaborer un cadre de protection intégrée de leurs modes de vie, terres, territoires, ressources, culture, institutions et coutumes.

30.— À peu près à la même période, on voit aussi évoluer les soubassements philosophiques des instruments et politiques en matière d’aires protégées et espaces naturels protégés. À la faveur, là encore, d’une réévaluation des rapports humains-nature, les communautés locales et peuples autochtones, jusque-là chassés de ces espaces de nature « pristine », sont de nouveau admis, même s’il est vrai, dans un premier temps, par simple tolérance et à condition que leurs activités soient compatibles avec les activités de conservation[140]. On voit pareillement des changements s’opérer dans les catégories de l’Union internationale pour la conservation de la nature qui établit, dès 1994, 6 catégories d’aires protégées, et qui reconnaît l’installation des peuples autochtones et communautés locales, y compris dans la catégorie la plus stricte, celle de « Réserve naturelle intégrale » (en anglais : « strict nature reserve »). Le texte tolère, en effet, a contrario, la présence d’humains « non modernes » (!)[141].

31.— Les instruments internationaux adoptés depuis le début du nouveau millénaire reprennent aussi largement à leur compte, et même intensifient, les liens entre les modes de vie et pratiques des populations locales et l’intendance de la nature. Ainsi du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), adopté en 2004 dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)[142], dont le préambule reconnaît « les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d’origine et de diversité, à la conservation, l’amélioration et la mise à disposition de ces ressources », qui sont « le fondement des Droits des agriculteurs »[143]. Les « Droits des agriculteurs », catégorie nouvelle de droits que vient consacrer le TIRPAA, sont particulièrement importants dans la genèse des droits bioculturels, parce qu’ils sont justement destinés à maintenir le rôle multimillénaire des agriculteurs dans la conservation, l’amélioration et la mise à disposition des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA)[144]. Leur finalité était bien exprimée dès la Résolution 5/89 de la FAO[145] qui précède le TIRPAA de quelques années : ces droits visent à « aider les agriculteurs et les communautés agricoles de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des lieux d’origine et de diversité des ressources phytogénétiques, à protéger et conserver ces ressources et la biosphère naturelle »[146]. C’est l’article 9 du TIRPAA qui décrit, de manière indicative, le contenu du « faisceau » possible de droits en faveur des agriculteurs et des communautés locales et autochtones, après un rappel appuyé « de l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier »[147]. Les dispositions pertinentes de l’article 9.2 sont singulièrement affaiblies par l’emploi du conditionnel et la multiplication de formules restrictives (« En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures »), mais la liste de mesures possibles souligne bien le rôle d’intendant que le TIRPAA reconnaît et entend faire jouer aux populations locales et aux agriculteurs. Il en est ainsi de « [l]a protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture »[148] ou du « droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication »[149].

32.— Le dernier texte que l’on évoquera de manière détaillée dans ces lignes représente sans doute le jalon le plus important dans la genèse des droits bioculturels. Il s’agit du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, adopté le 20 octobre 2010 à Nagoya, au Japon[150]. Mais il faut d’emblée en souligner la double spécificité au regard de la question de l’intendance de la nature et des droits bioculturels. Tout d’abord, il s’agit d’un protocole à la CDB, qui en reprend donc les fondements contrastés, tout en poussant en l’occurrence plus loin l’inspiration bioculturelle. Ensuite, compte tenu du rôle joué par Sanjay Kabir Bavikatte et Natural Justice dans les négociations qui ont conduit à l’adoption du Protocole[151], il n’est guère surprenant que les références à l’intendance au stewardship y soit plus marquées[152], singulièrement à travers l’inclusion des « protocoles bioculturels communautaires », que l’instrument appelle « protocoles communautaires »[153] , et qui sont toujours un cheval de bataille de l’ONG sud-africaine. Dans ce nouveau cadre approfondi, on peut désormais dire que les peuples autochtones et communautés locales – « historiquement les principaux acteurs impliqués dans les semences de ferme, la sélection massale et le développement de techniques destinés à conserver et maintenir les cultures et les variétés »[154] –, ont droit à un partage juste et équitable des bénéfices qui sont issus de l’utilisation de leurs ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, le droit au consentement préalable donné en connaissance de cause, le droit de négocier des conditions convenues d’un commun accord, et le droit à l’utilisation coutumière ou à l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées (que ce soit à l’intérieur de la communauté ou entre communautés)[155]. Si les États ont toujours des droits souverains sur les ressources présentes sur leur territoire[156], ils ont en revanche des devoirs plus fermes à l’égard des peuples autochtones et communautés locales. Bien que des différences subsistent selon que l’accès porte sur les savoirs traditionnels[157] ou les ressources génétiques[158], le Protocole de Nagoya[159], qui reconnaît d’ailleurs le « lien d’interdépendance »[160] entre les deux, va dans le sens de la reconnaissance généralisée de procédures locales d’Accès et de Partage des Avantages (APA) garantissant le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés (ou leurs accord et participation) et un partage juste et équitable des avantages qui en résultent[161]. De manière plus générale, le Protocole s’efforce d’appréhender et de protéger de manière intégrée ceux qu’il appelle les « gardiens de la diversité biologique »[162] en demandant aux États, tout du moins en ce qui concerne les obligations du Protocole qui portent sur les connaissances traditionnelles, de tenir compte du droit coutumier, et le cas échéant des protocoles bioculturels et procédures locales d’accès qu’ils doivent d’ailleurs s’efforcer d’appuyer[163]. Remarquons également que, lors de la COP 10, qui a conduit au Protocole de Nagoya, les Parties ont également adopté le Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri destiné à assurer le respect plus large du patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales[164]. Bien que purement volontaire[165], ce Code de conduite éthique montre mieux encore la diffusion du concept d’intendance de la nature et la compréhension de la nécessité de garantir, sans fragmentation, le « droit des communautés autochtones et locales de jouir de leur patrimoine culturel et intellectuel, notamment les connaissances, les innovations et les pratiques traditionnelles »[166] . Avec plus de netteté encore que le Protocole, le texte rompt ici avec la tendance, perceptible dans la CDB, à saisir les connaissances traditionnelles comme de pures informations détachées du système de valeurs dans lesquelles elles sont forgées et prennent sens[167]. La définition de ce que le Code appelle l’« Intendance/garde traditionnelle » finit de convaincre de la reconnaissance internationale du rôle des populations locales dans la protection de la nature et surtout du fait que cette protection dépend d’un lien particulier entre humains et écosystèmes, d’un réseau complexe de droits et d’obligations que médiatisent institutions traditionnelles, croyances spirituelles et pratiques coutumières. Comme l’énonce le texte :

L’intendance/garde traditionnelle reconnaît le lien d’interdépendance holistique entre l’humanité et les écosystèmes, ainsi que les obligations et les responsabilités des communautés autochtones et locales de protéger et de conserver leur rôle traditionnel d’intendants et de gardiens de ces écosystèmes par le maintien de leur culture, de leurs croyances spirituelles et de leurs pratiques coutumières. Par conséquent, la diversité culturelle, y compris la diversité linguistique, est essentielle à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique[168].

Retour en haut

2) Fondements jurisprudentiels

33.— Ce lien « d’intendance traditionnelle » est aussi aujourd’hui perceptible avec plus ou moins de netteté dans la jurisprudence des organes juridictionnels et quasi-juridictionnels de protection des droits de l’homme, à l’échelle internationale, mais surtout à l’échelle régionale. C’est à l’étude de cette riche matière, qu’éclairent aussi les avis et recommandations des organes de contrôle des droits de l’homme, que Kabir Bavikatte a consacré une large partie de son attention[169], venant ainsi confirmer les liens entre populations locales et gestion durable de la nature que la lecture attentive des instruments internationaux avait permis de dévoiler. Il serait inutile et fastidieux de parcourir une nouvelle fois les chemins tracés par le juriste et activiste sud-africain. On peut en revanche, avec intérêt, insister sur les affaires les plus marquantes et porter un regard insistant sur les développements récents de l’intendance de la nature et même des droits bioculturels dans quelques jurisprudences nationales. On laisse pour l’instant de côté la jurisprudence internationale et régionale, d’ailleurs assez abondante, qui a permis dans certains cas de conférer aux communautés locales le statut protecteur des peuples autochtones[170] ; on n’aborde pas non plus la jurisprudence qui inclut à la culture les modes de vie, les systèmes économiques et les rapports à la terre et au territoire[171].

34.— Une attention particulière doit être portée à l’affaire Endorois Welfare Council v. Kenya, jugée par la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, et à laquelle Kabir Bavikatte a consacré des développement substantiels[172]. C’est probablement celle qui, parmi l’abondante jurisprudence régionale citée par l’auteur, marque le mieux la reconnaissance de l’activité d’intendance traditionnelle. Les Endorois sont un peuple autochtone d’environ 60 000 membres aux modes de vie traditionnels, et qui occupent la vallée du Rift au Kenya. Ils vivent essentiellement de pastoralisme et de transhumance. En 1978, le gouvernement du Kenya déclarait les terres ancestrales autour de la région du lac Bogoria « Réserve Faunique du Lac Bogoria » et évinçait les Endorois sans consultation préalable. Tout au plus le gouvernement leur promettait-il une compensation pour l’éviction, un partage des revenus découlant de l’exploitation de la réserve de chasse et la distribution des nouvelles terres. Ainsi déplacés et interdits d’accès à leurs terres ancestrales, la communauté autochtone perdait l’accès à des ressources économiques vitales (pierres à lécher, sols fertiles, herbes traditionnelles et eaux non polluées des lacs de la région) pour l’entretien de leur bétail et leur propre subsistance. Leurs pratiques religieuses et traditionnelles se trouvaient également profondément affectées par la privation d’accès à des sites religieux (pour la pratique de la circoncision) ou servant à la pratique de cérémonies culturelles. À partir des années 2000, un certain nombre de terres ancestrales furent délimitées et vendues à des tiers, et en 2002 une concession aurifère était accordée à une entreprise privée, créant ainsi un risque de pollution des eaux. En 2003, seules de très faibles compensations monétaires pouvaient être constatées, et les Endorois n’intervenaient toujours pas dans la gestion de la réserve faunique.

35.— Saisie en 2003, la Commission a d’abord reconnu la qualité de « peuples autochtones » aux Endorois. S’appuyant expressément sur un rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones[173], elle en a repris les quatre critères dégagés pour identifier les peuples autochtones, à savoir l’occupation et l’usage d’un territoire particulier ; la perpétuation volontaire d’une singularité culturelle ; l’auto-identification en tant que collectivité distincte, elle-même reconnue par d’autres groupes ; une histoire marquée par l’assujettissement, la marginalisation, la dépossession, l’exclusion ou la discrimination[174]. La Commission a également souligné que, d’après le Groupe de travail d’experts, les chasseurs-cueilleurs et les bergers sont typiquement autochtones en Afrique, car la « survie de leur mode de vie particulier dépend des droits sur leurs terres traditionnelles et les ressources naturelles qui s’y trouvent »[175]. La Commission a également puisé dans la définition des peuples autochtones donnée par la Groupe de travail des Nations Unies sur les peuples autochtones, réinterprétée à la lueur des travaux du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés[176]. Elle n’a pas non plus hésité à utiliser les ressources de la Convention n° 169 de l’OIT, tout en notant que beaucoup d’États africains ne sont pas parties à l’instrument international. C’est que l’instrument exprime, selon la Commission, le « dénominateur commun » à toutes les tentatives visant à saisir les caractéristiques des peuples autochtones : les « peuples autochtones ont un lien manifeste avec un territoire distinct » et il existe par ailleurs des « liens entre un peuple, sa terre et sa culture »[177]. Plus loin, la Commission a aussi souligné la nécessité d’une auto-identification collective comme « critère clé pour déterminer qui est effectivement autochtone »[178]. Un ensemble d’éléments qui, en tout cas, dans le cadre d’un « consensus naissant » sur les traits objectifs, doivent être réunis par un collectif d’individus pour être considéré comme un peuple, et que l’on peut résumer comme suit : « une tradition historique commune, une identité raciale ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses et idéologiques, une liaison territoriale, et une vie économique ou d’autres liens, identités ou affinités dont ils jouissent collectivement – en particulier les droits énoncés aux termes des articles 19 et 24 de la Charte africaine – ou souffrent collectivement de la dénégation de ces droits »[179]. La Commission a estimé que, en l’occurrence, de tels critères étaient réunis pour les Endorois[180]. Interrogée sur la violation du droit de propriété au sens de l’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission a reconnu que le peuple évincé avait « un droit de propriété en ce qui concerne leurs terres ancestrales, les possessions qui y sont rattachées et leurs animaux »[181]. Ce droit comprend « non seulement le droit d’avoir accès à sa propriété » et le droit « d’empêcher l’invasion et l’empiètement de ladite propriété », mais encore, note la Commission, le droit à « une possession, et une utilisation ainsi qu’un contrôle en toute tranquillité de cette propriété »[182]. Tout en reconnaissant, comme le prévoit l’article 14 de la Charte, qu’une atteinte puisse être portée à la propriété « par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité », la Commission notait toutefois le caractère plus rigoureux du contrôle du critère « d’utilité publique » en cas d’empiètement des terres autochtones[183]. La terre ancestrale représentant, en l’espèce, pour le peuple Endorois, un enjeu de survie culturelle[184], on comprend que seules des circonstances exceptionnelles d’utilité publique, l’absence de mesures moins restrictives et la prévision d’une compensation auraient pu justifier l’éviction[185].

36.— Tout l’intérêt de la décision réside également dans la réfutation de l’argument de l’État défendeur, d’après lequel la constitution de la réserve visait avant tout à assurer une bonne gestion et une bonne conservation de la faune[186]. Or, comme l’énonce la Commission, « les Endorois – en tant que dépositaires ancestraux de la terre [dans la version anglaise : ancestral guardians of that land][187] – sont mieux équipés pour préserver ses écosystèmes délicats » ; ils sont d’ailleurs prêts, ajoute-t-elle, « à poursuivre l’effort de conservation entrepris par le Gouvernement »[188]. Pour Kabir Bavikatte, la Commission reconnaissait expressément dans ce passage, en soulignant le lien indéfectible entre le peuple Endorois et sa terre, le « duty of stewardship »[189] qu’il place au centre des droits bioculturels. Comme le note l’auteur, cette qualité de « dépositaires ancestraux/ancestral guardians » n’a pas permis, à elle seule, à fonder le « droit collectif de propriété » des Endorois sur leurs terres ancestrales. La Commission s’est aussi largement appuyée sur la relation culturelle, spirituelle et même holistique du peuple à sa terre[190]. Il considère néanmoins que, la preuve eût-elle été rapportée de pratiques destructives de la part de la communauté, la Commission aurait vraisemblablement retenu une compensation, plutôt qu’un ordre de restitution de la terre[191].

37.— La fin du raisonnement n’emportera pas totalement la conviction. Comme on le verra en détail plus loin, les droits sur la terre, les territoires et les ressources – qui ne sont pas nécessairement des droits de pleine propriété[192] – sont attachés en droit international à la qualification de « peuple autochtone » et, dans certains cas, à celle de « communauté locale ». Surtout, comme le montre un récent et très important arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Ogiek[193], si les pratiques éventuellement non durables doivent être prises en compte, c’est vraisemblablement au stade de l’appréciation de la « nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité » et de la proportionnalité de l’atteinte qui est portée au droit de propriété de la communauté. Cette affaire apporte d’autres enseignements. Il y était question des Ogiek, l’un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs d’Afrique de l’Est et habitants traditionnels de la forêt de Mau, en l’occurrence évincés de leurs terres traditionnelles par le gouvernement kenyan. La Cour a jugé que l’État défendeur n’avait « fourni aucune preuve de nature à établir que la présence continue des Ogiek dans la zone est la cause principale de l’épuisement des ressources de ladite zone ». Au contraire, « [d]ifférents rapports préparés par le défendeur ou en collaboration avec lui sur l’état de la forêt Mau révèlent également que les causes principales des dégradations environnementales sont le fait d’empiètement sur la terre imputables à d’autres groupes ou à des reclassements en terres habitables ou des concessions minières inopportunes accordés par le gouvernement ». Dans ses conclusions, relève également la Cour, le défendeur admet aussi que « la dégradation de la forêt Mau n’est pas entièrement imputable ou ne peut être imputée au peuple Ogiek ». Dans ces circonstances, la Cour a pu juger que « […] le refus continu de l’accès à la forêt Mau et l’éviction de la population Ogiek de celle-ci ne peuvent être nécessaires ou proportionnés pour atteindre la justification avancée de préservation de l’écosystème nature de la forêt Mau »[194].

38.— Autre décision intéressante, également mise en lumière par Kabir Bavikatte, l’affaire Niyamgiri jugée par la Cour Suprême Indienne en 2013[195]. Les faits sont passablement compliqués, mais peuvent être ramenés à quelques données simples : depuis le début des années 2000, l’entreprise Vedanta Aluminium Ltd, une filiale de Vedanta Resources PLC, cherchait à obtenir une autorisation pour ouvrir une mine de bauxite dans la zone appelée Niyamgiri Hill, qui s’étire entre les districts de Kalahandi et Rayahada – qui font partie de l’État d’Orissa (dans l’est de l’Inde). Il s’agit d’une zone particulièrement précieuse, qui abrite une forêt très riche en biodiversité et hébergeant plusieurs espèces en danger qui apparaissent sur la Liste Rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. La forêt est également la principale source de subsistance des tribus Dongaria Kondh et Kutia Kondh (para. 9 & 14), qui sont toutes deux des « Scheduled Tribes », i.e. des tribus répertoriées au sens du droit indien et qui, comme on le verra, bénéficient d’une protection spéciale. Pour ces tribus, les forêts sont, du reste, sacrées, puisqu’elles sont regardées comme étant habitées par la déité Niyam Raja, et elles perçoivent leur conservation comme étant essentielle à leur survie en tant que communautés. On sait aussi que la préservation remarquable de la forêt est due au bannissement de l’abattage des arbres par la communauté[196].

Afin de mener à bien le projet, une entité ad hoc était créée entre Vedanta Aluminium, d’une part, et l’État d’Orissa et Orissa Mining Corp. (une entreprise publique), d’autre part. Dans la mesure où le projet supposait le changement d’affectation des terres forestières pour un usage non forestier, une autorisation devait être obtenue auprès du Central Empowered Committee (CEC), un organe constitué par la Cour Suprême pour traiter les demandes de changement d’affectation[197]. Dans son rapport de 2005, soulignant un certain nombre d’illégalités commises par l’entreprise, dont la soumission d’informations inexactes, le commencement des travaux avant même l’obtention de l’autorisation et la violation de dispositions du Forest Conservation Act, 1980, le CEC recommandait de ne pas accorder la conversion pour la conduite du projet[198]. Saisi pour avis, et en dépit de ces illégalités, le Forest Advisory Committee (FAC) du Ministère de l’Environnement et des Forêts (MoEF) recommandait une approbation de « principe » pour les activités extractives, sous quelques réserves liées aux pratiques d’abattage des arbres. Il est à noter que, durant ce processus, les droits coutumiers des Adivasis (un terme indien utilisé pour désigner les peuples autochtones ou tribaux) sur leurs terres et sur leurs lieux de culte ne furent à un aucun moment pris en cause, ce qui constituait une violation flagrante du Scheduled Tribes and Other Traditional Forests Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act de 2006 (encore appelé Forest Rights Act ou FRA), un texte qui reconnaît les droits coutumiers des groupes tribaux comme les Kondh[199]. En 2007, la Cour Suprême d’Inde rendait deux ordonnances autorisant le changement d’affectation des terres forestières, mais obligeant aussi Vedanta à adopter un ensemble de mesures compensatoires (« rehabilitation package ») incluant le reversement d’un pourcentage de ses profits pour financer un plan de développement pour la région[200]. À la suite de ces deux ordonnances, le MoEF accordait donc une autorisation « de principe » au projet.

39.— En 2009, enfin, le gouvernement de l’État d’Orissa introduisait à son tour une demande afin d’obtenir l’approbation définitive du projet. C’est à ce moment-là seulement que les droits des Kondh, dont la situation avait entretemps commencé à recevoir une plus large attention nationale et internationale, furent placés au centre du débat. Comme la question était largement controversée au sein du MoEF, un comité présidé par Naresh C. Saxena fut designé. Le « Saxena Committee » releva un grand nombre de risques et d’illégalités. Outre le défaut de consultation des tribus Dongaria Kondh et Kutia Kondh, le comité déplorait les conséquences préjudiciables du projet d’extraction sur les sentiments religieux des tribus, tout en relevant de nombreuses contraventions of FRA, ainsi qu’au Forest Conservation Act, 1980, et à l’Environmental Protection Act, 1986.

Enfin, et surtout, le rapport dénonçait le défaut de consentement préalable des gram sabhas, les conseils de villages qui doivent normalement se prononcer en vertu du Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA), 1966, une loi à l’origine de mécanismes décentralisés de gouvernance des zones tribales[201]. Comme le MoEF décidait de suivre les résultats du rapport, il retirait en 2010 l’autorisation accordée pour le projet d’extraction minière, décision qui était attaquée devant la Cour Suprême indienne. Dans son arrêt, la Cour Suprême ordonne au gouvernement de l’État d’Orissa d’obtenir le consentement des villageois, notant en particulier que le FRA accorde au groupes tribaux primitifs (en l’occurrence les Kondh) un droit coutumier de culte dans leurs lieux sacrés. Elle relève que, tout au long du processus, ce droit coutumier n’a jamais été pris en compte, que ce soit par les autorités administratives ou par les gram sabhas[202]. La Cour Suprême commande ainsi que les procédures devant les gram sabhas soient conduites de nouveau, en présence cette fois d’une officier judiciaire ayant le rang de juge de district de manière à s’assurer de leur indépendance, tant à l’égard du gouvernement que des défenseurs du projet[203]. Pour parvenir à sa conclusion, la Cour a non seulement insisté sur la nécessité, placée au cœur du FRA, de protéger des populations qui ne connaissent suffisamment le cadre légal et ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits et dont le droit à la vie est très étroitement lié aux droits spéciaux qui leur sont reconnus sur les forêts, mais aussi sur la prise de conscience récente que « les forêts tirent leurs meilleures chances de survie de la participation des communautés dans les mesures de conservation et de régénération »[204].